"해체시"의 두 판 사이의 차이

(→RDF) |

|||

| (같은 사용자의 중간 판 28개는 보이지 않습니다) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

==해체주의== | ==해체주의== | ||

===개요=== | ===개요=== | ||

| − | 1960년대 종래의 로고스 중심주의적인 철학을 근원적으로 비판하는, 프랑스 철학자 자크 데리다가 주장한 독자적인 중심 사고방식이다. 예술, 문학, 건축 등에 영향을 끼쳤다. 세계화, 다원화된 | + | 1960년대 종래의 로고스 중심주의적인 철학을 근원적으로 비판하는, 프랑스 철학자 자크 데리다가 주장한 독자적인 중심 사고방식이다. 예술, 문학, 건축 등에 영향을 끼쳤다. 세계화, 다원화된 [https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%AA%A8%EB%8D%94%EB%8B%88%EC%A6%98 포스트모더니즘] 이후 시대의 두드러진 경향이기도 하다. |

| − | |||

| − | |||

===철학과 문예=== | ===철학과 문예=== | ||

철학적으로는 지금까지의 서유럽의 전통적 형이상학과 구조주의를 철저하게 비판하고 그 사상의 축이 되었던 것을 모두 상대화시킴으로써 새로운 사상을 구축하려 했고 그 경우에 먼저 비판의 대상이 되는 것은 미리 주어진 것으로서 존재하는 '전체성'이라는 사고방식이고, 그 다음이 그 배후에 있는 신이라는 궁극의 존재를 지주로 하는 서구의 '전통적 형이상학'이었다. | 철학적으로는 지금까지의 서유럽의 전통적 형이상학과 구조주의를 철저하게 비판하고 그 사상의 축이 되었던 것을 모두 상대화시킴으로써 새로운 사상을 구축하려 했고 그 경우에 먼저 비판의 대상이 되는 것은 미리 주어진 것으로서 존재하는 '전체성'이라는 사고방식이고, 그 다음이 그 배후에 있는 신이라는 궁극의 존재를 지주로 하는 서구의 '전통적 형이상학'이었다. | ||

| 15번째 줄: | 13번째 줄: | ||

또한 데리다는 자신의 철학을 문학적인 개념으로 적용해 새로운 비평 이론을 제창했으며 아서 밀레는 데리다의 해체주의적 비평을 더 발전시켰다. 그는 센터가 구조 안에 있다는 것과 언어를 구조 안에 가두는 것 자체가 불가능하다는 데리다의 철학에 따라 자신의 해체주의적 비평을 세가지로 구분했다. | 또한 데리다는 자신의 철학을 문학적인 개념으로 적용해 새로운 비평 이론을 제창했으며 아서 밀레는 데리다의 해체주의적 비평을 더 발전시켰다. 그는 센터가 구조 안에 있다는 것과 언어를 구조 안에 가두는 것 자체가 불가능하다는 데리다의 철학에 따라 자신의 해체주의적 비평을 세가지로 구분했다. | ||

| − | 1. 서술방식의 해체 | + | ''1. 서술방식의 해체'' |

| − | 2. 무대구성의 해체 | + | ''2. 무대구성의 해체'' |

| − | 3. 이항대립의 해체 | + | ''3. 이항대립의 해체'' |

| − | 중요한건 여기서 말하는 해체가 무조건 카오스를 추구하는 것이 아니라는 | + | 중요한건 여기서 말하는 '''해체가 무조건 카오스를 추구하는 것이 아니라는 것'''이다. 이성의 부작용인 경직되고 '''획일화된 사고에 반대'''하고, 그동안 이성에 밀려 무시되어 왔던 감성, 비주류, 여성, 아이, 유색인 등의 요소를 재조명하자는 것이다. 그리고 그렇게 함으로서 '''새로운 가능성을 모색'''해보자는 것이 해체주의의 본래 취지다. 이론화, 수식화에 치중하는 경향에서 벗어나 좀 다른 요소들도 고려해보고 종합적으로 두루 고려해 보란 이야기다. 해체라는 말에 혹해서 뭐든지 원하는 대로 해도 된다고 생각해선 곤란하다. 애초에 데리다가 주장하는 바는 "모둔 기준을 배척하고 주화입마에 빠지자" 같은 것이 결코 아니다. |

| − | == | + | |

| − | + | ==해체시== | |

| + | 1930년대에 이르게 되면 이상(李箱)에 의해 소위 과격한 모더니즘의 혁신적인 실험시가 나타난다. 이상(李箱)의 이러한 실험적인 시풍(詩風)은 한때 잠잠하다가 | ||

| + | 1980년대에 다시 기승을 부리며 일어났다. 이것이 이른바 해체시(解體詩)라는 것이다. | ||

| + | |||

| + | 젊은 시인들에 의해 시도된 바 있는 이 해체적 경향은 이제 포스트모던이즘이라는 새로운 풍조의 그늘 밑에 서식하고 있다. 그동안 우리 시단에서 시도된 해체적 경향을 몇 가지로 정리해 보면 다음과 같다. | ||

| − | |||

| − | + | '''1.장르의 경계를 무너뜨림''' | |

| − | + | *시를 산문화한다든지, 시에 희곡이나 시나리오 기법을 도입하기도 하고,시 속에 회화나 도형을 삽입하기도 한다. | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | '''2. 표현 매체의 개방''' | |

| − | + | *시는 언어 예술이지만 표현 매체를 언어만으로 한정하지 않고 그림, 사진, 도형, 기호 등을 동원하여 표현한다. | |

| − | |||

| − | + | '''3.기존의 규범 문법에 구속되지 않음''' | |

| + | |||

| + | *사회적인 약속인 기존 문법에 구애되지 않고 비문(非文)이나 논리적 타당성이 없는 문장을 구사하기도 한다. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | '''4.시적 주체의 소멸''' | ||

| + | |||

| + | *독특한 개인의 생각이나 감정이 담긴 개성적인 글을 지향하는 것이 아니고, 타인의 글들을 여기저기서 무작위로 끌어다 자신의 글처럼 쓴다든지[pastiche], 광고나 기사(記事), 사진 같은 것들을 오려 붙인다든지[collage] 하는 행위이다 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | '''5. 탈이념(脫理念) 현상''' | ||

| + | |||

| + | *어떤 주의(主義)나 사상(思想)에 예속되지 않고 자유를 추구한다. 나아가서는 도덕과 윤리의 속박으로부터도 벗어나고자 한다. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | '''6. 예술의 저속화[kitsch] 현상''' | ||

| + | |||

| + | *일상의 저속한 것들 속에서 소재를 구한다든지,속어나 욕설 등의 비어(卑語)들을 의도적으로 사용하는 경향으로 이는 포스트모더니즘의 중요한 특징으로도 지적되고 있기도 한다. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 이러한 해체시의 특징들을 한 마디로 요약하면 '''기존의 것들 곧 전통적인 것들에 대한 거부라'''고 할 수 있다. 이러한 해체 사상이 80년대에 유행하게 된 것은 당시 인기를 얻고 있었던 프랑스의 사상가 데리다(J. Derrida)의 영향 때문이다. 데리다의 해체 이론은 기존의 것을 왜 바꾸어 놓아야 하는가 하는 그 이유를 논리적으로 제시하고 있다. | ||

| + | |||

| + | 데리다의 사상을 한 마디로 요약하면 '불확정성(不確定性)'이다. 이는 현존(現存·presence)의 특성을 'differance(差延)'라는 새로운 말을 만들어 설명하고 있는데 differance는 diffe(차별差別)와 defer(연기延期)의 합성어이다. 전자는 현존의 공간적 특성을 지적한 말이고 후자는 현존의 시간적 특성을 지적한 말입니다. | ||

| + | 즉 어떤 사물의 공간적 존재 양태는 다양하다는 것이다. 하나의 사물은 그것을 바라다보는 위치와 각도에 따라서 천태만상의 다른 모습들을 지니고 있다. 따라서 그 사물의 양태를 하나로 확정지어 설명할 수 없다. 또한 사물의 시간적 존재 양태는 끊임없이 변해 가는 것으로 보았다.즉 이 세상의 모든 사물들은 시간의 흐름에 따라 계속 변해 갑니다.이것이다 하고 붙드는 순간 이미 그것은 과거 속의 낡은 모습에 지나지 않게 된다. 따라서 현존의 상태는 과거와 미래의 틈 사이에 관념적으로만 존재할 뿐, 끝없이 변화된다고 본 것이다. | ||

| − | |||

==대표시인== | ==대표시인== | ||

| + | ===[https://www.aladin.co.kr/author/wauthor_overview.aspx?AuthorSearch=@15945 박남철]=== | ||

| + | 대표작: <독자놈들 길들이기〉 | ||

| + | |||

| + | 1979년 등단한 박남철은 이성복, 황지우와 더불어 해체시의 선두 주자로 불렸다. | ||

| + | |||

| + | 1980년대 중반부터는 모든 금기를 해체하는 '해체시'로 유명해졌다. 그의 작품은 수사나 시의 구조보다는 형태 파괴, 풍자, 분노 등을 여과 없이 표현한 것으로 유명하다. 특히 〈독자놈 길들이기〉라는 시는 시인과 독자의 관계까지 파괴하는 파격을 보여주었으며, 문학평론가 김수이는 박남철을 "문법 해체를 통해 억압에 저항하려는 문학적 시도"라고 평가하였다. | ||

| + | |||

| + | 이후 여섯 번째 시집인 《바다 속의 흰머리뫼》를 출간하였고, 이 시집은 2005년에 경희문학상을 수상하였다. 이것은 박남철이 등단 27년 만에 처음으로 받은 상으로 알려져 있다. 2008년에는 불교문예작품상을 받았다. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | <독자놈들 길들이기>/박남철 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | 내 詩에 대하여 의아해하는 구시대 독자놈들에게-차렷, 열중쉬엇, 차렷, | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 이 좆만한 놈들이… | ||

| + | |||

| + | 차렷, 열중쉬엇, 차렷, 열중쉬엇, 정신차렷, 차렷, o o, 차렷, 헤쳐모엿! | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 이 좆만한 놈들이… | ||

| + | |||

| + | 헤쳐모엿, | ||

| + | |||

| + | |||

| + | (야 이 좆만한 놈들아, 느네들 정말 그 따위로들 밖에 정신 못 차리겠어, 엉?) | ||

| + | |||

| + | |||

| + | 차렷, 열중쉬엇, 차렷, 열중쉬엇, | ||

| + | |||

| + | 차렷… | ||

| + | |||

| + | ===[https://www.aladin.co.kr/author/wauthor_overview.aspx?AuthorSearch=@33623 이성복]=== | ||

| + | 대표작: <뒹구는 돌은 언제 잠깨는가> | ||

| + | |||

| + | 1980년 문학과지성사에서 간행한 이성복의 첫 시집이다. 〈그날〉·〈어떤 싸움의 기록(記錄)〉·〈모래내, 1978년〉 등의 시가 실려 있다. 1982년 제2회 김수영문학상을 수상한 이 시집에는 현실에 대한 치열한 냉소주의와 대담한 형식파괴가 담겨 있다. 혁명적이라 할 만큼 과감한 시 문법의 파괴와 번뜩이는 비유가 가득하다. 현재의 불행을 구성하는 온갖 누추한 기억이 연쇄적으로 이어지는 시어들은 마치 초현실주의 시를 대하는 듯하다. 왜곡된 현실을 고발하는 작가의 독특함이 엿보인다. 그래서 지극히 개인적인 소재로도 보편성을 갖추었다는 평가를 받고 있다. | ||

| + | |||

| + | ===[https://www.aladin.co.kr/search/wsearchresult.aspx?SearchTarget=All&SearchWord=%ED%99%A9%EC%A7%80%EC%9A%B0&x=0&y=0 황지우]=== | ||

| + | 대표작: 묵념, 5분 27초 | ||

| + | 묵념, 5분 27초 | ||

| + | -황지우, <새들도 세상을 뜨는 구나> 중 | ||

| + | 위의 글상자 안에 있는 것이 황지우 작가의 시 '묵념, 5분 27초'다. 절대로 잘못 쓴 것이나 반달당한 게 아니다. | ||

| + | |||

| + | 황지우 작가가 1983년 문학과지성사 출간의 '새들도 세상을 뜨는구나'에 발표한 시로 제목만 있고 내용은 없는 형식으로 이루어진 시다. 이 시의 제목인 '5분 27초'는 5.18 민주화운동에서 계엄군에 의해 전남도청이 유혈 진압된 날인 5월 27일을 추모하는 의미가 담겨 있다. | ||

| + | |||

| + | ===[https://www.aladin.co.kr/author/wauthor_overview.aspx?AuthorSearch=@37810 장정일]=== | ||

| + | 대표작: <햄버거데 대한 명상> | ||

| + | |||

| + | 1984년 『언어의 세계』 3집에 「강정 간다」외 4편의 시를 발표하면서 작품 활동을 시작했다. 그는 '악마적 결벽성으로 사회의 위악을 폭로’하는 시인으로 주목되기도 하였고, ‘자해적 테러리즘’ 에 빠져들어 있다는 평가를 받기도 했지만, 그의 독특한 작품세계를 표현하는 언어들에서도 느낄 수 있듯이 자기가 추구하고 싶은 대로 꺼릴 것 없는 작품세계를 추구해 왔다. 1987년 『동아일보』신춘문예에 희곡 「실내극」이 당선된 후 시집 「햄버거에 대한 명상」으로 김수영문학상을 수상하면서 화제를 모았다. | ||

| + | |||

| + | ‘중졸’에 그친 학력에도 불구하고 시‧음악‧연극 등 문화 전반에 걸친 백과 사전적 지식은 그에 대한 세상의 관심을 증폭시켰으며, 일탈적인 그의 작품세계는 그의 삶의 이력과 절묘하게 맞아 떨어졌다. 1990년 소설집 『아담이 눈 뜰 때』를 내면서 장르를 넘나드는 문학적 다양성 면에서도 화제를 뿌렸으며, 그의 작품들이 연이어 영화화되고 연극 무대에 올려지면서, 우리 문화계에 ‘장정일 신드롬’이라 할 만한 새 흐름을 창조해 내기도 했다. | ||

| + | |||

| + | 장정일 소설의 문제성은 자기 파괴를 통한 전달방식의 혁신성에 있다고들 한다. 겉으로는 온전해 보이는 우리 사회의 위악성을 폭로하면서, 독자들에게 의도적인 불편함을 조성하고 아무도 가려 하지 않았던 전면적인 자기 폭로의 길을 걸어 온 것이 장정일 문학의 특이함이요 특출함이다. | ||

| + | |||

==황지우와 해체시== | ==황지우와 해체시== | ||

| + | ===관련학술지=== | ||

| + | [http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01363716 <기법의 자유로움 혹은 정신의 자유로움-80년대 황지우ㆍ박남철의 시기법을 중심으로>] | ||

| + | |||

| + | 李相金|오늘의 문예비평|오늘의 문예비평|오늘의 문예비평 1991 창간호 통권 제1호|1991.04|85 - 113 (29 pages) | ||

| + | |||

| + | [http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE00689950 <1980년대 해체시의 실천적 지평>] | ||

| + | |||

| + | 진순애|한국비평문학회|비평문학|비평문학 제21호|2005.11311 - 347 (37 pages)|KCI등재 | ||

| + | |||

| + | ==RDF== | ||

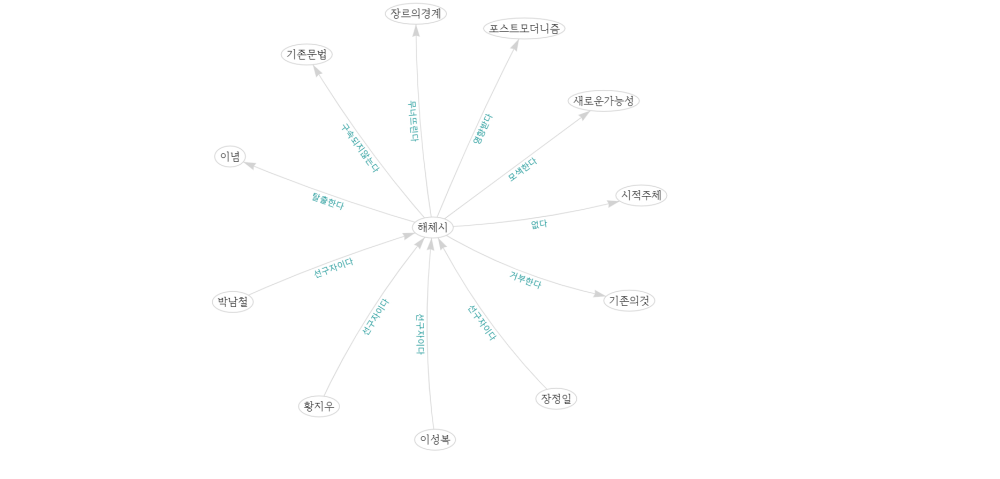

| + | [[파일:해체시.png|1000px]] | ||

| + | {|class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||

| + | !style="width:30%"|Domian(A)||style="width:30%"|Range(B)||style="width:20%"|Relation||style="width:20%"|설명 | ||

| + | |- | ||

| + | |해체시||새로운가능성||모색한다||A는 B을 모색한다 | ||

| + | |- | ||

| + | |해체시||장르의경계||무너뜨린다||A는 B를 무너뜨린다 | ||

| + | |- | ||

| + | |해체시||이념||탈출한다||A는 B에서 탈출한다 | ||

| + | |- | ||

| + | |해체시||포스트모더니즘||영향받다||A는 B에서 영향받다 | ||

| + | |- | ||

| + | |해체시||기존문법||구속되지 않는다||A는 B에 구속되지 않는다 | ||

| + | |- | ||

| + | |해체시||시적주체||없다||A는 B가 없다 | ||

| + | |- | ||

| + | |해체시||기존의 것||거부한다||A는 B를 거부한다 | ||

| + | |- | ||

| + | |박남철||해체시||선구자이다||A는 B의 선구자이다 | ||

| + | |- | ||

| + | |황지우||해체시||선구자이다||A는 B의 선구자이다 | ||

| + | |- | ||

| + | |장정일||해체시||선구자이다||A는 B의 선구자이다 | ||

| + | |- | ||

| + | |이성복||해체시||선구자이다||A는 B의 선구자이다 | ||

| + | |} | ||

2020년 6월 21일 (일) 01:34 기준 최신판

해체주의

개요

1960년대 종래의 로고스 중심주의적인 철학을 근원적으로 비판하는, 프랑스 철학자 자크 데리다가 주장한 독자적인 중심 사고방식이다. 예술, 문학, 건축 등에 영향을 끼쳤다. 세계화, 다원화된 포스트모더니즘 이후 시대의 두드러진 경향이기도 하다.

철학과 문예

철학적으로는 지금까지의 서유럽의 전통적 형이상학과 구조주의를 철저하게 비판하고 그 사상의 축이 되었던 것을 모두 상대화시킴으로써 새로운 사상을 구축하려 했고 그 경우에 먼저 비판의 대상이 되는 것은 미리 주어진 것으로서 존재하는 '전체성'이라는 사고방식이고, 그 다음이 그 배후에 있는 신이라는 궁극의 존재를 지주로 하는 서구의 '전통적 형이상학'이었다.

이 형이상학적 사고에 대한 해체주의는 서양사상의 근저에 관계되는 어려운 작업이어서 결코 쉽게 이루어지는 것이 아니며, 해체주의의 대상은 사물과 언어, 존재와 표상, 중심과 주변 등, 형이상학적 사고에 의하여 지탱되어 온 모든 2원론의 입장을 모두 새롭게 고쳐 구축하려고 하기 때문이다. 그 결과, 의미의 불확정성을 비롯한 일종의 혼란 상태가 나타나는 것 또한 당연한 일이었다.

또한 위에 상기한 대로 구조주의까지 비판했다. 일단 구조주의는 우리에게 의식되지 않은 심층적 구조에 주목하는 이론으로 대표적인 대표적인 사상가는 레비스트로스로 구조주의가 등장하면서 의식 뒤편에 의식되지 않은 사고가 있다는 점이 부각되자 이것은 종래의 서구 철학의 사고를 뒤집어엎는 혁명과도 같은 역할을 수행했지만 해체주의를 창안한 데리다는 구조주의 역시 서구적 사고방식의 전형이라 비판한다.

데리다의 사상은 결코 고립된 것이 아니며 롤랑 바르트와 미셸 푸코에 의하여 이루어졌던 서구사상에 대한 상대화의 시도를 계승한 것이고, 통일적인 것을 거부하여 리좀상의 것, 유목민적인 운동을 사상에서 구하는 질 들뢰즈 등의 사상과도 연동이 된다.

또한 데리다는 자신의 철학을 문학적인 개념으로 적용해 새로운 비평 이론을 제창했으며 아서 밀레는 데리다의 해체주의적 비평을 더 발전시켰다. 그는 센터가 구조 안에 있다는 것과 언어를 구조 안에 가두는 것 자체가 불가능하다는 데리다의 철학에 따라 자신의 해체주의적 비평을 세가지로 구분했다.

1. 서술방식의 해체

2. 무대구성의 해체

3. 이항대립의 해체

중요한건 여기서 말하는 해체가 무조건 카오스를 추구하는 것이 아니라는 것이다. 이성의 부작용인 경직되고 획일화된 사고에 반대하고, 그동안 이성에 밀려 무시되어 왔던 감성, 비주류, 여성, 아이, 유색인 등의 요소를 재조명하자는 것이다. 그리고 그렇게 함으로서 새로운 가능성을 모색해보자는 것이 해체주의의 본래 취지다. 이론화, 수식화에 치중하는 경향에서 벗어나 좀 다른 요소들도 고려해보고 종합적으로 두루 고려해 보란 이야기다. 해체라는 말에 혹해서 뭐든지 원하는 대로 해도 된다고 생각해선 곤란하다. 애초에 데리다가 주장하는 바는 "모둔 기준을 배척하고 주화입마에 빠지자" 같은 것이 결코 아니다.

해체시

1930년대에 이르게 되면 이상(李箱)에 의해 소위 과격한 모더니즘의 혁신적인 실험시가 나타난다. 이상(李箱)의 이러한 실험적인 시풍(詩風)은 한때 잠잠하다가 1980년대에 다시 기승을 부리며 일어났다. 이것이 이른바 해체시(解體詩)라는 것이다.

젊은 시인들에 의해 시도된 바 있는 이 해체적 경향은 이제 포스트모던이즘이라는 새로운 풍조의 그늘 밑에 서식하고 있다. 그동안 우리 시단에서 시도된 해체적 경향을 몇 가지로 정리해 보면 다음과 같다.

1.장르의 경계를 무너뜨림

- 시를 산문화한다든지, 시에 희곡이나 시나리오 기법을 도입하기도 하고,시 속에 회화나 도형을 삽입하기도 한다.

2. 표현 매체의 개방

- 시는 언어 예술이지만 표현 매체를 언어만으로 한정하지 않고 그림, 사진, 도형, 기호 등을 동원하여 표현한다.

3.기존의 규범 문법에 구속되지 않음

- 사회적인 약속인 기존 문법에 구애되지 않고 비문(非文)이나 논리적 타당성이 없는 문장을 구사하기도 한다.

4.시적 주체의 소멸

- 독특한 개인의 생각이나 감정이 담긴 개성적인 글을 지향하는 것이 아니고, 타인의 글들을 여기저기서 무작위로 끌어다 자신의 글처럼 쓴다든지[pastiche], 광고나 기사(記事), 사진 같은 것들을 오려 붙인다든지[collage] 하는 행위이다

5. 탈이념(脫理念) 현상

- 어떤 주의(主義)나 사상(思想)에 예속되지 않고 자유를 추구한다. 나아가서는 도덕과 윤리의 속박으로부터도 벗어나고자 한다.

6. 예술의 저속화[kitsch] 현상

- 일상의 저속한 것들 속에서 소재를 구한다든지,속어나 욕설 등의 비어(卑語)들을 의도적으로 사용하는 경향으로 이는 포스트모더니즘의 중요한 특징으로도 지적되고 있기도 한다.

이러한 해체시의 특징들을 한 마디로 요약하면 기존의 것들 곧 전통적인 것들에 대한 거부라고 할 수 있다. 이러한 해체 사상이 80년대에 유행하게 된 것은 당시 인기를 얻고 있었던 프랑스의 사상가 데리다(J. Derrida)의 영향 때문이다. 데리다의 해체 이론은 기존의 것을 왜 바꾸어 놓아야 하는가 하는 그 이유를 논리적으로 제시하고 있다.

데리다의 사상을 한 마디로 요약하면 '불확정성(不確定性)'이다. 이는 현존(現存·presence)의 특성을 'differance(差延)'라는 새로운 말을 만들어 설명하고 있는데 differance는 diffe(차별差別)와 defer(연기延期)의 합성어이다. 전자는 현존의 공간적 특성을 지적한 말이고 후자는 현존의 시간적 특성을 지적한 말입니다. 즉 어떤 사물의 공간적 존재 양태는 다양하다는 것이다. 하나의 사물은 그것을 바라다보는 위치와 각도에 따라서 천태만상의 다른 모습들을 지니고 있다. 따라서 그 사물의 양태를 하나로 확정지어 설명할 수 없다. 또한 사물의 시간적 존재 양태는 끊임없이 변해 가는 것으로 보았다.즉 이 세상의 모든 사물들은 시간의 흐름에 따라 계속 변해 갑니다.이것이다 하고 붙드는 순간 이미 그것은 과거 속의 낡은 모습에 지나지 않게 된다. 따라서 현존의 상태는 과거와 미래의 틈 사이에 관념적으로만 존재할 뿐, 끝없이 변화된다고 본 것이다.

대표시인

박남철

대표작: <독자놈들 길들이기〉

1979년 등단한 박남철은 이성복, 황지우와 더불어 해체시의 선두 주자로 불렸다.

1980년대 중반부터는 모든 금기를 해체하는 '해체시'로 유명해졌다. 그의 작품은 수사나 시의 구조보다는 형태 파괴, 풍자, 분노 등을 여과 없이 표현한 것으로 유명하다. 특히 〈독자놈 길들이기〉라는 시는 시인과 독자의 관계까지 파괴하는 파격을 보여주었으며, 문학평론가 김수이는 박남철을 "문법 해체를 통해 억압에 저항하려는 문학적 시도"라고 평가하였다.

이후 여섯 번째 시집인 《바다 속의 흰머리뫼》를 출간하였고, 이 시집은 2005년에 경희문학상을 수상하였다. 이것은 박남철이 등단 27년 만에 처음으로 받은 상으로 알려져 있다. 2008년에는 불교문예작품상을 받았다.

<독자놈들 길들이기>/박남철

내 詩에 대하여 의아해하는 구시대 독자놈들에게-차렷, 열중쉬엇, 차렷,

이 좆만한 놈들이…

차렷, 열중쉬엇, 차렷, 열중쉬엇, 정신차렷, 차렷, o o, 차렷, 헤쳐모엿!

이 좆만한 놈들이…

헤쳐모엿,

(야 이 좆만한 놈들아, 느네들 정말 그 따위로들 밖에 정신 못 차리겠어, 엉?)

차렷, 열중쉬엇, 차렷, 열중쉬엇,

차렷…

이성복

대표작: <뒹구는 돌은 언제 잠깨는가>

1980년 문학과지성사에서 간행한 이성복의 첫 시집이다. 〈그날〉·〈어떤 싸움의 기록(記錄)〉·〈모래내, 1978년〉 등의 시가 실려 있다. 1982년 제2회 김수영문학상을 수상한 이 시집에는 현실에 대한 치열한 냉소주의와 대담한 형식파괴가 담겨 있다. 혁명적이라 할 만큼 과감한 시 문법의 파괴와 번뜩이는 비유가 가득하다. 현재의 불행을 구성하는 온갖 누추한 기억이 연쇄적으로 이어지는 시어들은 마치 초현실주의 시를 대하는 듯하다. 왜곡된 현실을 고발하는 작가의 독특함이 엿보인다. 그래서 지극히 개인적인 소재로도 보편성을 갖추었다는 평가를 받고 있다.

황지우

대표작: 묵념, 5분 27초

묵념, 5분 27초 -황지우, <새들도 세상을 뜨는 구나> 중

위의 글상자 안에 있는 것이 황지우 작가의 시 '묵념, 5분 27초'다. 절대로 잘못 쓴 것이나 반달당한 게 아니다.

황지우 작가가 1983년 문학과지성사 출간의 '새들도 세상을 뜨는구나'에 발표한 시로 제목만 있고 내용은 없는 형식으로 이루어진 시다. 이 시의 제목인 '5분 27초'는 5.18 민주화운동에서 계엄군에 의해 전남도청이 유혈 진압된 날인 5월 27일을 추모하는 의미가 담겨 있다.

장정일

대표작: <햄버거데 대한 명상>

1984년 『언어의 세계』 3집에 「강정 간다」외 4편의 시를 발표하면서 작품 활동을 시작했다. 그는 '악마적 결벽성으로 사회의 위악을 폭로’하는 시인으로 주목되기도 하였고, ‘자해적 테러리즘’ 에 빠져들어 있다는 평가를 받기도 했지만, 그의 독특한 작품세계를 표현하는 언어들에서도 느낄 수 있듯이 자기가 추구하고 싶은 대로 꺼릴 것 없는 작품세계를 추구해 왔다. 1987년 『동아일보』신춘문예에 희곡 「실내극」이 당선된 후 시집 「햄버거에 대한 명상」으로 김수영문학상을 수상하면서 화제를 모았다.

‘중졸’에 그친 학력에도 불구하고 시‧음악‧연극 등 문화 전반에 걸친 백과 사전적 지식은 그에 대한 세상의 관심을 증폭시켰으며, 일탈적인 그의 작품세계는 그의 삶의 이력과 절묘하게 맞아 떨어졌다. 1990년 소설집 『아담이 눈 뜰 때』를 내면서 장르를 넘나드는 문학적 다양성 면에서도 화제를 뿌렸으며, 그의 작품들이 연이어 영화화되고 연극 무대에 올려지면서, 우리 문화계에 ‘장정일 신드롬’이라 할 만한 새 흐름을 창조해 내기도 했다.

장정일 소설의 문제성은 자기 파괴를 통한 전달방식의 혁신성에 있다고들 한다. 겉으로는 온전해 보이는 우리 사회의 위악성을 폭로하면서, 독자들에게 의도적인 불편함을 조성하고 아무도 가려 하지 않았던 전면적인 자기 폭로의 길을 걸어 온 것이 장정일 문학의 특이함이요 특출함이다.

황지우와 해체시

관련학술지

<기법의 자유로움 혹은 정신의 자유로움-80년대 황지우ㆍ박남철의 시기법을 중심으로>

李相金|오늘의 문예비평|오늘의 문예비평|오늘의 문예비평 1991 창간호 통권 제1호|1991.04|85 - 113 (29 pages)

진순애|한국비평문학회|비평문학|비평문학 제21호|2005.11311 - 347 (37 pages)|KCI등재

RDF

| Domian(A) | Range(B) | Relation | 설명 |

|---|---|---|---|

| 해체시 | 새로운가능성 | 모색한다 | A는 B을 모색한다 |

| 해체시 | 장르의경계 | 무너뜨린다 | A는 B를 무너뜨린다 |

| 해체시 | 이념 | 탈출한다 | A는 B에서 탈출한다 |

| 해체시 | 포스트모더니즘 | 영향받다 | A는 B에서 영향받다 |

| 해체시 | 기존문법 | 구속되지 않는다 | A는 B에 구속되지 않는다 |

| 해체시 | 시적주체 | 없다 | A는 B가 없다 |

| 해체시 | 기존의 것 | 거부한다 | A는 B를 거부한다 |

| 박남철 | 해체시 | 선구자이다 | A는 B의 선구자이다 |

| 황지우 | 해체시 | 선구자이다 | A는 B의 선구자이다 |

| 장정일 | 해체시 | 선구자이다 | A는 B의 선구자이다 |

| 이성복 | 해체시 | 선구자이다 | A는 B의 선구자이다 |