"팔만대장경"의 두 판 사이의 차이

황지원(2211067) (토론 | 기여) (→팔만대장경) |

황지원(2211067) (토론 | 기여) (→팔만대장경) |

||

| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||

| style="text-align:center;"|'''관리자(관리단체)''' || 대한불교조계종 제4교구본사 월정사 | | style="text-align:center;"|'''관리자(관리단체)''' || 대한불교조계종 제4교구본사 월정사 | ||

|} | |} | ||

| + | |||

| + | ==작품소개== | ||

| + | |||

| + | 대장경 목판의 개수가 8만 장이 넘는다하여 팔만대장경이라는 이름이 붙여졌다. 팔만대장경은 부처님의 가르침과 승려가 지켜야 할 계율 그리고 제자들이 부처님의 말씀을 해설한 글들을 모두 모아 정리한 불교 경전들을 말하며 불경을 체계적으로 정리했다는 점에서 역사적 의의가 크다. 고려의 팔만대장경은 13세기 중반에 부처님의 신통력으로 몽골의 침입을 물리치기를 기원하고자 국가가 주도하여 조성하였다. 국보 32호이자 유네스코 세계기록유산(2007년 등재)으로, 경판을 보관하고 있는 해인사 장경판전은 국보 52호이자 유네스코 세계문화유산(1995년 등재)으로 등재되어 있다. 1251년에 완성되어 지금까지 남아 있는 목판이 8만 1258판 이며 전체의 무게가 무려 280톤이다.방대한 분량을 자랑하는 것 외에도, 질적으로 아주 우수하다. | ||

| + | 마치 숙달된 한 사람이 모든 경판을 새긴 것처럼 판각 수준이 일정하고 아름다워 조선시대의 명필 추사 김정희는 그 글씨를 보고 “이는 사람이 쓴 것이 아니라 마치 신선이 내려와서 쓴 것 같다.”고 감탄해 마지않았다.또한 오자나 탈자가 거의 없으며 근대에 만들어진 것처럼 상태도 아주 양호한 편이다. 그래서 세계는 팔만대장경을 두고 “목판 인쇄술의 극치다”,라는 찬사를 아끼지 않고 있다.750여 년이 지난 지금도 거의 완벽한 목판본으로 남아 있는 팔만대장경은 현존하는 목판대장경 중 가장 오래된 것으로 부처님의 가르침인 삼장(三藏)을 집대성하고 내용이 정확하여 세계 각국에 전파돼 불교의 연구와 확산을 도왔으며,아울러 세계의 인쇄술과 출판물에 끼친 영향 또한 지대하다. | ||

| + | |||

| + | ==제작 과정== | ||

| + | 1232년(고종 19) 고려는 몽골의 침입에 밀려 개성에서 강화도로 수도를 옮겼다. 이후 대장경을 조성하기로 하고 1236년 강화도 선원사(禪源寺)에는 대장도감(大藏都監)을, 남해(南海)에는 분사도감(分司都監)을 설치하여 조판을 담당하게 하였다. 대장경의 조판은 대몽항쟁이 상대적으로 소강상태에 접어든 1238년(고종 25)부터 1247년(고종 34) 사이에 집중적으로 이루어졌다. 대장경을 새기기 위해 먼저 초조대장경의 인경본과 송의 개보장, 요의 거란장 등 여러 판본을 두루 수집하였다. 이어 여러 승려들과 문인 지식인 등을 모아, 수집한 저본을 토대로 대장경의 원문 오탈자를 바로 잡고 어떤 경전을 대장경에 포함시킬지 결정하는 작업이 진행되었다. 대장경의 조판에는 판본을 수집하여 교감하는 일 말고도 나무를 베어 썩거나 뒤틀리지 않도록 바닷물에 담가 기초 가공을 하고, 경판을 만들어 한 자 한 자 글자를 새겨 그 위에 다시 옻칠을 하고 방부처리를 한 후, 경판 귀퉁이에 각목과 마구리를 대어 뒤틀리지 않도록 하는 수많은 공정이 포함되어 있다. | ||

| + | |||

| + | ==관련 영상== | ||

| + | <youtube> kB86dSvdCVY </youtube> | ||

| + | <youtube> 3WrRRraopr0 </youtube> | ||

| + | <youtube> 5lxW7LEhQ2c </youtube> | ||

2022년 12월 7일 (수) 22:29 판

팔만대장경

| 팔만대장경 | |

|---|---|

| |

| 작품명 | 팔만대장경 |

| 분류 | 기록유산 / 전적류 / 목판본 / 대장도감본 |

| 수량/면적 | 1질 |

| 지정(등록)일 | 1976.06.17 |

| 소재지 | 강원 평창군 진부면 동산리 63번지 |

| 소유자(소유단체) | 대한불교조계종 제4교구본사 월정사 |

| 관리자(관리단체) | 대한불교조계종 제4교구본사 월정사 |

작품소개

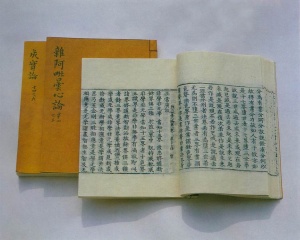

대장경 목판의 개수가 8만 장이 넘는다하여 팔만대장경이라는 이름이 붙여졌다. 팔만대장경은 부처님의 가르침과 승려가 지켜야 할 계율 그리고 제자들이 부처님의 말씀을 해설한 글들을 모두 모아 정리한 불교 경전들을 말하며 불경을 체계적으로 정리했다는 점에서 역사적 의의가 크다. 고려의 팔만대장경은 13세기 중반에 부처님의 신통력으로 몽골의 침입을 물리치기를 기원하고자 국가가 주도하여 조성하였다. 국보 32호이자 유네스코 세계기록유산(2007년 등재)으로, 경판을 보관하고 있는 해인사 장경판전은 국보 52호이자 유네스코 세계문화유산(1995년 등재)으로 등재되어 있다. 1251년에 완성되어 지금까지 남아 있는 목판이 8만 1258판 이며 전체의 무게가 무려 280톤이다.방대한 분량을 자랑하는 것 외에도, 질적으로 아주 우수하다. 마치 숙달된 한 사람이 모든 경판을 새긴 것처럼 판각 수준이 일정하고 아름다워 조선시대의 명필 추사 김정희는 그 글씨를 보고 “이는 사람이 쓴 것이 아니라 마치 신선이 내려와서 쓴 것 같다.”고 감탄해 마지않았다.또한 오자나 탈자가 거의 없으며 근대에 만들어진 것처럼 상태도 아주 양호한 편이다. 그래서 세계는 팔만대장경을 두고 “목판 인쇄술의 극치다”,라는 찬사를 아끼지 않고 있다.750여 년이 지난 지금도 거의 완벽한 목판본으로 남아 있는 팔만대장경은 현존하는 목판대장경 중 가장 오래된 것으로 부처님의 가르침인 삼장(三藏)을 집대성하고 내용이 정확하여 세계 각국에 전파돼 불교의 연구와 확산을 도왔으며,아울러 세계의 인쇄술과 출판물에 끼친 영향 또한 지대하다.

제작 과정

1232년(고종 19) 고려는 몽골의 침입에 밀려 개성에서 강화도로 수도를 옮겼다. 이후 대장경을 조성하기로 하고 1236년 강화도 선원사(禪源寺)에는 대장도감(大藏都監)을, 남해(南海)에는 분사도감(分司都監)을 설치하여 조판을 담당하게 하였다. 대장경의 조판은 대몽항쟁이 상대적으로 소강상태에 접어든 1238년(고종 25)부터 1247년(고종 34) 사이에 집중적으로 이루어졌다. 대장경을 새기기 위해 먼저 초조대장경의 인경본과 송의 개보장, 요의 거란장 등 여러 판본을 두루 수집하였다. 이어 여러 승려들과 문인 지식인 등을 모아, 수집한 저본을 토대로 대장경의 원문 오탈자를 바로 잡고 어떤 경전을 대장경에 포함시킬지 결정하는 작업이 진행되었다. 대장경의 조판에는 판본을 수집하여 교감하는 일 말고도 나무를 베어 썩거나 뒤틀리지 않도록 바닷물에 담가 기초 가공을 하고, 경판을 만들어 한 자 한 자 글자를 새겨 그 위에 다시 옻칠을 하고 방부처리를 한 후, 경판 귀퉁이에 각목과 마구리를 대어 뒤틀리지 않도록 하는 수많은 공정이 포함되어 있다.

관련 영상