"승정원일기"의 두 판 사이의 차이

(→작성방법) |

(→편찬) |

||

| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||

승정원은 정삼품아문으로,왕명의 출납에 관한 사무를 관장하던 조선시대 행정기관으로 왕과 부서들 간의 소통을 맡아 각종 서류들을 정리해 왕에게 올려 보고하고 왕이 내린 명령을 부서들에 전달하는 비서실의 소임을 맡았다. 오늘날의 대통령비서실 기능을 수행하였고, 조보의 발행처라는 점에서 현재 행정안전부의 일부 기능도 수행했다. 정원(政院)·후원(喉院)·은대(銀臺)·대언사(代言司)라고도 불리었다. | 승정원은 정삼품아문으로,왕명의 출납에 관한 사무를 관장하던 조선시대 행정기관으로 왕과 부서들 간의 소통을 맡아 각종 서류들을 정리해 왕에게 올려 보고하고 왕이 내린 명령을 부서들에 전달하는 비서실의 소임을 맡았다. 오늘날의 대통령비서실 기능을 수행하였고, 조보의 발행처라는 점에서 현재 행정안전부의 일부 기능도 수행했다. 정원(政院)·후원(喉院)·은대(銀臺)·대언사(代言司)라고도 불리었다. | ||

| − | == | + | ==작성== |

| + | 승정원일기는 조선시대 승정원에서 처리한 왕명 출납과 제반 행정 사무, 의례적 사항 등을 기록한 일기이다. 현재 인조 원년(1623) 3월부터 순종 융희 4년(1910) 8월까지의 기록이 3,243책의 필사본으로 남아있으며, 판형은 일정하지 않으나 대개 41.2cm * 29.4cm 이다. | ||

===작성법=== | ===작성법=== | ||

| − | + | 서두에 연호, 갑자년, 월일시, 날씨를 기록하였다. 매시간 대마다 이를 새로이 기록하였으며 날씨의 변화 정도와 강수량의 정도까지 세밀하게 기록했다. 기본적으로 왕이 거한 궁을 중심으로 기록하지만, 행궁으로 행차 시 행궁과 본궁 양쪽을 모두 기록하였다. 해무리, 안개, 가시거리 등 날씨의 수준을 세밀하게 작성해 이는 조선의 날씨 연구자료로도 쓰이고 있다. 국왕의 경연 장면에서는 일시, 장소, 참석자, 경연내용을 모두 기록하였다. 의원이 살핀 국왕의 건강에 대한 내용도 빠짐없이 기록했다. 다음 칸에는 이 시간대의 근무한 승지와 일기를 작성한 주서의 이름이 적었는데 이를 좌목(座目)이라고 한다. 좌목의 다음에는 국왕의 위치와 현재 있는 궁이나 부서의 위치, 상참, 경연 참석상황 등을 기록했다. 또한 중요 왕족이라고 할 수 있는 왕비, 대비, 세자 등의 안부가 나온다. | |

| + | |||

| + | 일기 본문에 포함되는 내용은 다음과 같다. | ||

| − | + | *각 관서에서 국왕에 재가한 문서와 이에 대한 국왕의 결재여부와 후속처치 | |

| + | *의정부의 인사행정, 여러 상소 및 장계 | ||

| + | *당일 근무한 승정원 소속 관리 명단 | ||

| + | *국왕의 행적 | ||

| + | *국왕 & 신하 간 토론 내용 | ||

| + | *임금의 진료여부와 약방문 | ||

===작성과정=== | ===작성과정=== | ||

| − | + | 승정원일기의 작성은 승정원의 정7품 주서가 담당했다. 주서는 초기에는 2명이 맡았으나 이후 기록해야 할 국정 업무의 증가로 가주서 1명이 충원되었고, 임진왜란 당시 전쟁 관련 기사를 전담해 기록하기 위해 사변가주서 1인을 더 두었는데 전쟁이 끝난 뒤에도 없어지지 않고 상설화되었다. 그 결과 조선 후기에는 주서 2명, 가주서 2명 총 4명이 승정원일기 작성을 담당하였다. 여러 사람이 돌아가면서 쓰고 각종 사서를 만들기 위한 기반 역할을 하기 때문에 작성법이 굉장히 세분화되고 체계적이었다. | |

| − | 두 | + | 주서들은 국왕을 수행하며 매일 국왕이 정사를 보는 앞에서 사관과 함께 국왕이 신하들과 논의한 국정 운영 내용을 기록하여 메모한 초책을 하루치씩 하번주서에게 정서하게 하고, 상소나 서계와 같은 문자로 된 문건은 서리에게 베끼게 했다. 이 두 가지를 합친 것이 그날의 일기로 만들어진다. 정리된 일기는 승정원의 서리가 다시 정서를 한다. 이렇게 만들어진 일기를 한달 치씩 묶어 표지에 연월일을 적고 승지에게 보고했다. 그리고 승지가 이를 국왕에게 올려 재가를 받음으로써 승정원에 일기가 보관되는 것이다. 분량이 많을 경우에는 두 책으로 나누었으며 윤달의 일기는 따로 성책하였다. |

| − | |||

==전산화== | ==전산화== | ||

승정원일기 번역은 한국고전번역원에서 진행 중이며 위에서도 나왔듯이 수십 년이 더 걸릴 것으로 추정한다. 1994년부터 시작된 승정원일기 번역은 고종, 인조, 순종 시기 승정원일기 번역을 끝냈으며 지금은 영조시기 승정원일기를 번역 중이다. 현재 해석본은 [https://db.itkc.or.kr/dir/item?itemId=ST#/dir/list?itemId=ST&gubun=year 한국고전종합DB]에서 열람이 가능하다. | 승정원일기 번역은 한국고전번역원에서 진행 중이며 위에서도 나왔듯이 수십 년이 더 걸릴 것으로 추정한다. 1994년부터 시작된 승정원일기 번역은 고종, 인조, 순종 시기 승정원일기 번역을 끝냈으며 지금은 영조시기 승정원일기를 번역 중이다. 현재 해석본은 [https://db.itkc.or.kr/dir/item?itemId=ST#/dir/list?itemId=ST&gubun=year 한국고전종합DB]에서 열람이 가능하다. | ||

2022년 12월 8일 (목) 11:01 판

| 승정원일기 (承政院日記) The Journals of the Royal Secretariat | |

|---|---|

출처: 국가문화유산포털 | |

| 소재지 | 서울 관악구 관악로 1,103호 동 서울대학교 규장각한국학연구원 (신림동,서울대학교) |

| 지정일 | 1999년 4월 9일(국보) 2001년(유네스코 세계기록유산) |

| 소유 | 대한민국 |

| 소장(관리) | 서울대학교규장각 한국학연구원 |

| 지정유형 | 대한민국 국보 유네스코 세계기록유산 |

| 위치 | 지도를 불러오는 중...

|

개요

승정원일기는 조선시대 승정원에서 처리한 왕명 출납과 제반 행정 사무, 의례적 사항 등을 기록한 일기이다. 1623년(인조 1년) 음력 3월부터 1910년(순종 4년)까지의 기록이 현존하며, 현재는 인조와 고종 시기의 일기가 번역되어 있다. 다른 이름으로는 승정원의 별칭인 후원을 딴 후원일기라고도 한다. 분량은 3,245책, 글자 수 2억4250만 자이다. 1960년부터 1977년까지 국사편찬위원회에서 초서체였던 승정원일기를 해서체로 고쳐쓰는 작업을 진행하였다. 2000년부터 2010년까지는 승정원일기 정보화사업을 진행하여 영인본 1책~111책, 127책~129책에 대한 전산화가 진행되었다. 원본 1부밖에 없는 귀중한 자료로 국보 제303호로 지정되어 있다. 2001년 9월 세계 최대 및 1차 사료로서의 가치를 인정받아 유네스코세계기록유산으로 등재되었다.

승정원

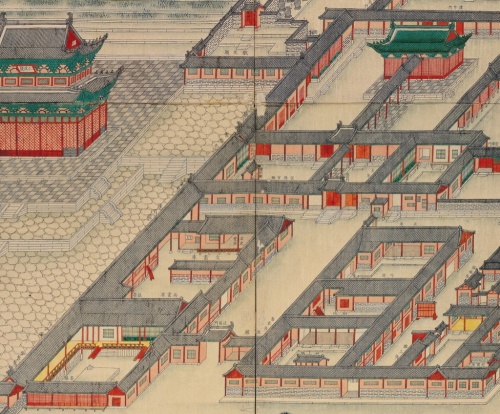

승정원은 정삼품아문으로,왕명의 출납에 관한 사무를 관장하던 조선시대 행정기관으로 왕과 부서들 간의 소통을 맡아 각종 서류들을 정리해 왕에게 올려 보고하고 왕이 내린 명령을 부서들에 전달하는 비서실의 소임을 맡았다. 오늘날의 대통령비서실 기능을 수행하였고, 조보의 발행처라는 점에서 현재 행정안전부의 일부 기능도 수행했다. 정원(政院)·후원(喉院)·은대(銀臺)·대언사(代言司)라고도 불리었다.

작성

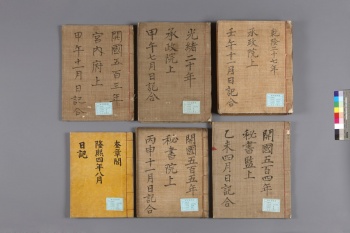

승정원일기는 조선시대 승정원에서 처리한 왕명 출납과 제반 행정 사무, 의례적 사항 등을 기록한 일기이다. 현재 인조 원년(1623) 3월부터 순종 융희 4년(1910) 8월까지의 기록이 3,243책의 필사본으로 남아있으며, 판형은 일정하지 않으나 대개 41.2cm * 29.4cm 이다.

작성법

서두에 연호, 갑자년, 월일시, 날씨를 기록하였다. 매시간 대마다 이를 새로이 기록하였으며 날씨의 변화 정도와 강수량의 정도까지 세밀하게 기록했다. 기본적으로 왕이 거한 궁을 중심으로 기록하지만, 행궁으로 행차 시 행궁과 본궁 양쪽을 모두 기록하였다. 해무리, 안개, 가시거리 등 날씨의 수준을 세밀하게 작성해 이는 조선의 날씨 연구자료로도 쓰이고 있다. 국왕의 경연 장면에서는 일시, 장소, 참석자, 경연내용을 모두 기록하였다. 의원이 살핀 국왕의 건강에 대한 내용도 빠짐없이 기록했다. 다음 칸에는 이 시간대의 근무한 승지와 일기를 작성한 주서의 이름이 적었는데 이를 좌목(座目)이라고 한다. 좌목의 다음에는 국왕의 위치와 현재 있는 궁이나 부서의 위치, 상참, 경연 참석상황 등을 기록했다. 또한 중요 왕족이라고 할 수 있는 왕비, 대비, 세자 등의 안부가 나온다.

일기 본문에 포함되는 내용은 다음과 같다.

- 각 관서에서 국왕에 재가한 문서와 이에 대한 국왕의 결재여부와 후속처치

- 의정부의 인사행정, 여러 상소 및 장계

- 당일 근무한 승정원 소속 관리 명단

- 국왕의 행적

- 국왕 & 신하 간 토론 내용

- 임금의 진료여부와 약방문

작성과정

승정원일기의 작성은 승정원의 정7품 주서가 담당했다. 주서는 초기에는 2명이 맡았으나 이후 기록해야 할 국정 업무의 증가로 가주서 1명이 충원되었고, 임진왜란 당시 전쟁 관련 기사를 전담해 기록하기 위해 사변가주서 1인을 더 두었는데 전쟁이 끝난 뒤에도 없어지지 않고 상설화되었다. 그 결과 조선 후기에는 주서 2명, 가주서 2명 총 4명이 승정원일기 작성을 담당하였다. 여러 사람이 돌아가면서 쓰고 각종 사서를 만들기 위한 기반 역할을 하기 때문에 작성법이 굉장히 세분화되고 체계적이었다.

주서들은 국왕을 수행하며 매일 국왕이 정사를 보는 앞에서 사관과 함께 국왕이 신하들과 논의한 국정 운영 내용을 기록하여 메모한 초책을 하루치씩 하번주서에게 정서하게 하고, 상소나 서계와 같은 문자로 된 문건은 서리에게 베끼게 했다. 이 두 가지를 합친 것이 그날의 일기로 만들어진다. 정리된 일기는 승정원의 서리가 다시 정서를 한다. 이렇게 만들어진 일기를 한달 치씩 묶어 표지에 연월일을 적고 승지에게 보고했다. 그리고 승지가 이를 국왕에게 올려 재가를 받음으로써 승정원에 일기가 보관되는 것이다. 분량이 많을 경우에는 두 책으로 나누었으며 윤달의 일기는 따로 성책하였다.

전산화

승정원일기 번역은 한국고전번역원에서 진행 중이며 위에서도 나왔듯이 수십 년이 더 걸릴 것으로 추정한다. 1994년부터 시작된 승정원일기 번역은 고종, 인조, 순종 시기 승정원일기 번역을 끝냈으며 지금은 영조시기 승정원일기를 번역 중이다. 현재 해석본은 한국고전종합DB에서 열람이 가능하다.

의의

승정원일기는 세계기록유산임과 동시에 국보 제303호로 지정되어 있다. 조선에서는 승정원이라는 기구가 있었는데 지금으로 치면 대통령비서실과 같은 곳으로, 왕과 부서 간의 소통을 맡아 각종 서류를 정리해 왕에게 올려 보고하고 왕이 내린 명령을 부서들에 전달하는 비서실의 역할을 맡았다. 이렇게 당시 승정원에서 왕이나 부서들에서 올라온 일들을 기록한 것이 승정원일기이며 조선왕조가 시작된 이후부터 작성되어 조선왕조가 멸망할 때까지 계속 기록되었다. 도중에 이름이 몇 번 바뀌었지만, 역사가들도 편의를 위해 그냥 승정원일기라고 부른다. 승정원일기는 조선왕조를 대표하는 기록유산이자, 조선왕조실록과 더불어 조선사를 연구하는 사람이라면 꼭 봐야 하는 기록물이다. 대략 2억 4250만 자라는 방대한 분량을 가지고 있으며, 조선의 모든 국정을 기록한 자료이니만큼 조선사뿐만 아니라 당시 조선 주변국들의 정세까지도 세세하게 보여주고 있으므로 역사적 가치가 매우 높다.

이 책은 당시의 공적 기록인 《비변사등록(備邊司謄錄)》, 《일성록(日省錄)》과 더불어 드물게 존재하는 조선시대 국정의 결과에 대한 1차 사료로 그 가치는 실록을 능가하는 것으로 여겨지고 있다.

관련영상