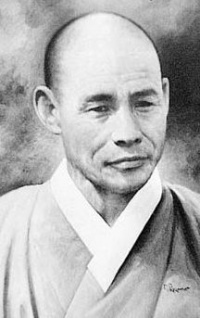

한용운 (韓龍雲)

| 한용운 | |

|---|---|

| |

| 이름 | 한용운 |

| 한자 | 韓龍雲 |

| 법명 | 용운(龍雲) |

| 법호 | 만해(萬海, 卍海) |

| 출생 | 1879년 8월 29일

조선 충청도 결성현 현내면 박철리 잠방골 |

| 입적 | 1944년 6월 29일 (64세)

일제 강점기 경성부 동대문구 성북정 심우장 |

| 국적 | 대한민국 |

| 직업 | 승려, 시인, 독립운동가 |

생애

한용운(韓龍雲, 1879년 8월 29일 ~ 1944년 6월 29일)은 일제 강점기의 시인, 승려, 독립운동가이다. 본관은 청주. 호는 만해(萬海)이다. 불교를 통한 언론, 교육 활동을 하였다. 종래의 무능한 불교를 개혁하고 불교의 현실참여를 주장하였으며, 그것에 대한 대안점으로 불교사회개혁론을 주장했다. 3·1 만세 운동 당시 민족대표 33인의 한사람이며 광복 1년을 앞둔 1944년 6월 29일에 중풍과 영양실조 등의 합병증으로 병사(입적)하였다. 독립선언서의 "공약 3장"을 추가보완하였다. 또한 옥중에서 '조선 독립의 서'(朝鮮獨立之書)를 지어 독립과 자유를 주장하였다.

1910년 일본이 주장하는 한일불교동맹을 반대철폐하고 이회영, 박은식, 김동삼 등의 독립지사(志士)들을 만나 독립운동을 협의하였다. 1918년 11월부터는 불교 최초의 잡지인 《유심》을 발행하였고 1919년 3.1 만세 운동 당시 독립선언을 하여 체포당한 뒤 3년간 서대문 형무소에서 복역하다 풀려났다. 1920년대에는 대처승 운동을 주도하여 중에게도 결혼할 권리를 달라고 호소하기도 하였다. 1926년 시집 《님의 침묵》을 출판하여 저항문학에 앞장섰고, 불교를 통한 청년운동, 언론활동에 참여하였다. 1927년 2월부터는 신간회에 참여하여 중앙집행위원과 이듬해 신간회 경성지부장을 지냈다.

1918년 《유심》에 시를 발표하였고, 1926년〈님의 침묵〉등의 시를 발표하였다. 님의 침묵에서는 기존의 시와, 시조의 형식을 깬 산문시 형태로 시를 썼다. 소설가로도 활동하여 1930년대부터는 장편소설《흑풍》(黑風),《후회》,《박명》(薄命), 단편소설《죽음》등을 비롯한 몇편의 장편, 단편 소설들을 발표하였다. 1931년 김법린 등과 청년승려비밀결사체인 만당(卍黨)을 조직하고 당수가 되었으나 1937년 불교관계 항일단체를 적발하는 과정에서 만당사건(卍黨事件)의 배후로 체포되었다가 풀려났다. 저서로는 시집 《님의 침묵》을 비롯하여 《조선불교유신론》,《불교대전》,《십현담주해》,《불교와 고려제왕》 등이 있다.

작품성

시와 작품에 있어 퇴폐적인 서정성을 배격하였으며 조선의 독립 또는 자연을 부처님에 빗대어 불교적인 '님'으로 형상화했으며, 고도의 은유법을 구사하여 조선총독부나 일제 정치에 저항하는 민족정신과 불교에 의한 중생제도(衆生濟度)를 노래하여 조선총독부 학무국의 검열을 교묘하게 피하였다. 여기에서의 님은 보는 관점에 따라 조선의 독립, 자연, 부처님 혹은 이별한 연인 등으로도 해석이 가능한 어법을 구사하였다.

그는 대표작 님의 침묵을 비롯한 시집, 작품집에서 중심을 이루고 있는 '님'은 연인·조국·부처 등 다의적인 의미를 지니며 그에 따라 '님의 침묵'이라는 표현은 당시의 민족적 상황을 은유적으로 상징하였다. 또한 세속적인 정감의 진솔성이 불러일으키는 인간적 설득력과 함께 세속적인 사랑을 표출하면서도 세속사의 진부함에 떨어지지 않으며 목소리 높여 민중정신을 강조하지도 않는다는 작품평도 있다.

그는 당시 상황을 시적 주체인 '나'가 님과 이별하여 님이 부재하고 침묵하는 시대로 규정하면서도, 님은 이 자리에는 존재하지 않지만 '나'는 진정으로 님의 존재를 깨닫게 된다는 변증법적인 진리 또는 부처에 대한 믿음, 이별한 연인에 대한 애정을 확신, 재다짐하는 것을 드러내고, 새로이 '나'는 이 자리에는 계시지 않는 님 또는 돌아올 님과 다시 합일될 수 있다는 뜻을 노래한다. 또한 내가 님과 새로이 만나기 위해서 나는 님이 존재하지 않지만 님에 대한 의리와 절개를 지키고 님에 대한 철저한 복종이 요구되는데, 그 절개와 의리, 복종을 통해서 비로소 '님'에 대한 신의도 지키면서 한편으로 '나'는 자유로워진다는 '복종과 자유의 변증법'을 노래한 것은 역사의 필연성의 인식을 통해 진정한 자유를 획득할 수 있다는 결론에 도출한다. 그는 식민지하에 있는 조국의 운명과 독립의 필연성 또는 오지 아니한 극락세계와 다시 만나게 되는 그 날, 그리고 그 날을 위한 실천, 변함없는 믿음을 통해 진정한 깨달음에 도달할 수 있다는 진리를 작품들을 통해 형상화, 승화시켰다.

형식적인 측면에서도 그의 시는 오언절구나 칠언절구, 3.4조 등 당시 조선의 시조, 시의 형식에 얽매이지 않았으며 산문시의 전형이 되었다. 은유와 역설의 자유로운 구사를 보여주며, 정형적인 틀을 완전히 벗어난 산문적 개방 속에서도 내재율이 자연스럽게 드러나는 근대 자유시의 완성에도 크게 기여한 것으로 평가된다.

저서

- 《불교대전 (佛敎大典)》(1913년)

- 《조선불교유신론 (朝鮮佛敎維新論)》(1913년)

- 시집 《심》

- 시집 《님의 침묵》

- 《유마힐소설경강의 維摩詰所說經講義》(1933년)

- 《십현담주해 (十玄談註解)》

- 《불교와 고려제왕 (高麗諸王)》

- 《조선독립의 서 (朝鮮獨立之書)》

번역서

- 《정선강 채근담》

소설

- 《흑풍》(1935년)

- 《후회》(1936년)

- 《박명 (薄命)》(1938년)

- 《죽음》

시

- 꿈과 근심

- 실제 (實際)

- 나룻배와 행인

- 님의 침묵

- 수의 비밀

- 사랑하는 까닭

수필

《최후의 5분간》

성북구와의 관계

심우장

심우장(尋牛莊)은 만해 한용운 선생이 1933년부터 1944년까지 만년을 보내다가 세상을 떠난 곳이다. 1984년 7월 5일 서울특별시의 기념물 제7호 만해 한용운 심우장으로 지정되었다가, 2019년 4월 8일 대한민국의 사적 제550호로 승격되었다. 만해는 이곳에서 〈흑풍〉, 〈심우장만필〉 등을 집필했다. 만해가 조선총독부를 마주하기 싫어 집을 북향으로 지었다는 일화가 유명하다. 그 후 그의 외동딸이 살았으나 성북동에 일본대사관저가 들어서자 그녀 또한 이를 마주하기 싫다 하여 거처를 옮겼다. 집 안에는 만해의 영정과 유품들을 전시하고 있다. 독립운동가 오세창이 쓴 심우장(尋牛莊)이라는 현판과 만해가 직접 심었다는 향나무도 잘 알려져 있다.

주소: 서울특별시 성북구 성북로 29길 24 (성북동)