|

|

| (사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) |

| 1번째 줄: |

1번째 줄: |

| | + | <onlyinclude> |

| | + | {|class="metadata" style="background:#f2f2f2; width:350px; margin: 5px 5px 5px 5px;" cellspacing="10" align="right" |

| | + | |- |

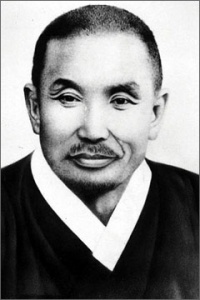

| | + | ! colspan="2" style="background:#194091; color:#ffffff; font-size:120%; text-align:center;" | '''조만식''' |

| | + | |- |

| | + | | colspan="2" style="text-align:center;" | [[파일:조만식.jpg|200px]] |

| | + | |- |

| | + | | style="text-align:center;"|'''이칭''' || 고당(古堂) |

| | + | |- |

| | + | | style="text-align:center;"|'''출생''' || 1883년 2월 1일 / 평안도 평양부 의흥부 반석방 반일리 내동 |

| | + | |- |

| | + | | style="text-align:center;"|'''사망''' || 1950년 10월 18일 |

| | + | |- |

| | + | | style="text-align:center;"|'''직업''' || 독립운동가, 정치인, 지도자 |

| | + | |- |

| | + | |} |

| | + | </onlyinclude> |

| | | | |

| − | {{공직자 정보

| + | =='''개요'''== |

| − | | 이름 = 조만식

| + | 본관은 창녕(昌寧). 호는 고당(古堂). 평안남도 강서 출신. 1883년 2월 1일 출생. 아버지는 [[조경학]](曺景學)이며, 어머니는 진강 김씨(鎭江金氏)이다. 일제 식민지시대 [[조선일보사]] 사장으로 민족 언론 창달에 공헌하고 무저항 민족주의운동을 지도했다. 해방 후 북한에서 반탁운동을 주도하기도 해 소련군에 의해 연금되었다. |

| − | | 원래 이름 = 曺晩植

| |

| − | | 그림 = Cho Man-sik 02.jpg

| |

| − | | 출생일 = [[1883년]] [[2월 1일]]

| |

| − | | 출생지 = [[조선]] [[평안도]] [[강서군]] <br/> (現 조선민주주의인민공화국 [[평안남도]] [[강서군]])

| |

| − | | 사망지 = 조선민주주의인민공화국 [[평양직할시|평양]]에서 총살형 집행됨.

| |

| − | | 사망일 = {{사망일과 나이|1950|10|15|1883|2|1}}

| |

| − | | 학력 = [[일본]] [[세이소쿠가쿠엔 고등학교|정칙영어학교]]

| |

| − | | 직책 = 前 북조선 건준위 위원장

| |

| − | | 배우자 = 박씨 부인(사별) <br/> 이의식(사별) <br/> [[전선애]](삼혼)

| |

| − | | 자녀 = 조칠숭(아들) <br/> 조연명(아들) <br/> 조연창(아들) <br/> 조연흥(아들) <br /> 조연수(아들) <br /> 조선부(딸) <br/> 조선영(딸)

| |

| − | | 경력 = 前 [[조선민주당]] [[조선건국준비위원회 위원장|총재]]

| |

| − | | 부모 = 아버지 조경학(曺景學) <br/> 어머니 [[경주 김씨]] 김경건(慶州 金氏 金敬虔)

| |

| − | | 친인척 = 조은식(누이동생)

| |

| − | | 정당 = [[무소속]]

| |

| − | | 종교 = [[유교]]([[성리학]]) → [[개신교]]([[장로교]])

| |

| − | | 웹사이트 = [http://godang.goorm.net 고당 조만식 선생] <br/> [http://www.mpva.go.kr/narasarang/gonghun_view.asp?id=7465&ipp=10000 대한민국 국가보훈처 공훈록]

| |

| − | }}

| |

| − | '''조만식'''(曺晩植, [[1883년]] [[2월 1일]]([[1882년]] [[음력 12월 24일]]) ~ [[1950년]] [[10월 15일|10월 18일]])은 [[한국의 독립 운동|한국의 독립운동가]]이자 [[일제 강점기]]의 [[교육자]]·종교인·언론인·시민사회단체인·[[정치인]]이다. 22세 이후 상업과 종교활동에 종사하다가 [[1919년]] [[3.1만세운동]]과 중국 출국실패 등으로 투옥당하기도 하였다. [[오산학교]]에서 교사와 교장으로 교편을 잡기도 했다. [[일제 강점기]]하에 [[교육]]활동과 [[물산장려운동]]· 국내민간 자본으로 대학설립 추진 운동인 [[민립대학설립운동|민립대학 기성회]] 운동, [[YMCA]] 평양지회 설립, [[신간회]] 등을 주도하였다. [[1946년]] [[1월]] 평양 고려호텔에 감금된 뒤 [[한국 전쟁]] 중 공산군의 세력에 의해 살해되었다. 찰스 암스트롱, 북조선 탄생 (김연철 번역, 서해문집, 2007) 195페이지</ref> 국산 물산장려운동과 일본 제품 불매운동을 적극적으로 주도하여 '''조선의 간디'''라는 별칭이 붙기도 했다. [[평안남도]] [[강서군]]에서 출생하였으며, 아호는 고당(古堂), 본관은 창녕(昌寧).

| |

| | | | |

| − | == 생애 ==

| |

| − | === 생애 초반 ===

| |

| − | ==== 유년기 ====

| |

| − | [[1883년]] [[2월 1일]]([[1882년]] [[음력 12월 24일]]) 아버지 조경학(曺景학)과 어머니 경주김씨 김경건(敬虔)의 독자로 태어났다. 아버지 조경학은 매년 벼 백 섬을 거둬들이는 [[평안남도]] [[강서군|강서]] 출신의 향반으로, 평양에서 일종의 위탁판매업이라 할 수 있는 물산객주 일을 하던 상인이었다. 조만식은 [[평안남도]] [[강서군|강서]] 출신으로, 본적은 평안남도 강서군 반석면 반일리 내동이었다. [[1888년]] 6세에 서당에서 한학을 수학하고 1896년 한문 수학을 마쳤다. [[1905년]] [[평양]]의 개신교 계열 학교인 [[숭실학교]](또는 숭실중학)에 입학하였으며, 숭실중학에서 수학하면서 재학 중 개신교에 입문했다.

| |

| − | 어린 시절의 조만식은 병약하였고, 아버지는 어린 아들에게 강인한 정신력을 키워주려 노력하였다. 한번은 어린 동네 아이들에게 얻어 맞고 울면서 집에 들어온 적이 있었는데, 부친은 그때 울고 온 아들에게 "사내 자식이 창피하게 얻어맞고 다니려거든 밥도 먹지 말거라." 하며 벌을 세웠다 한다.

| |

| − | 그 뒤 체력을 단련하고 무예를 연마하여 격투기의 일종인 날파람을 익혀 호신술로 활용하면서 어린 조만식은 날파람의 명수로 이름나도록 연마하기도 했다.

| |

| − | 아버지 조경학은 "사람이란 의리가 있어야 한다. 절의(節義)를 존중하고 지켜야 하느니라"하며 의리와 절의의 중요성을 자녀들에게 역설하였고, 이는 그의 생애에 큰 영향을 미치게 되었다. 그보다 5살 아래인 누이 동생 조은식 역시 아버지의 가르침의 영향을 받았는데, 은식은 열일곱에 결혼하여 결혼 3년 만에 남편을 잃고 청상 과부가 되고 말았다. 그러나 그녀는 재혼하지 않고 지조와 절개로 50년을 수절한 후 고고하게 생을 보냈다. 그 뒤 조만식은 평안남도 평양 [[숭실중학교]]에 입학하였다.

| |

| | | | |

| − | ==== 포목상 경영 ====

| |

| − | [[1897년]] 15세 때부터는 포목상을 경영하기 시작했다. 포목상을 경영하다가 한정교와 동업으로 지물상을 경영하여 재산을 모으게 되었다. 이 무렵 술 잘 먹고 돈 잘쓰는 사업가로 이름을 날렸다.

| |

| | | | |

| − | [[1895년]] 그는 부모의 권유로 2세 연상의 박씨(朴氏) 부인과 결혼하였다. | + | =='''생애 및 활동사항'''== |

| − | 첫 아들 조칠숭이 태어났지만 정신박약아였고, 가정의 행복은 오래가지 못했다. 결혼생활 7년 만인 [[1902년]] 그는 첫부인 박씨와 사별하였다. [[1902년]] 전주이씨 이의식 여사와 재혼하였다. 장애아였던 장남 조칠숭은 그의 나이 26세때에 요절하고 말았다. [[1904년]] [[2월]] [[러일전쟁]]이 발생하자 조만식은 장사를 그만두고 가족들을 이끌고 [[대동강]] 중류 지방의 베기섬에 있는 벽도지리(碧島只里) 마을로 피난을 떠났다. 그 무렵 고당의 나이 22살 때 피난 생활 중에 급우의 전도로 [[교회]]에 나가게 되었다.

| + | 어린 시절 아버지로부터 한학을 수학하고 15세에부터 22세까지 평양성내상점에서 일하며 소년시절을 보냈다. 23세에 [[평양숭실중학\\(崇實中學)에 입학하면서 기독교에 입교하였다. 1908년 일본 동경으로 유학, [[세이소쿠영어학교\\[正則英語學校]를 거쳐 1910년 [[메이지대학]][明治大學] 법학부에 입학하였다. 유학 중 [[백남훈]](白南薰)·[[김정식]](金貞植)과 함께 장로교·감리교연합회 [[조선인교회]]를 설립하였고, 간디(Gandhi, M. K.)의 무저항주의에 심취하여 민족운동의 거울로 삼았다. |

| | | | |

| − | ==== 개신교 입문 ====

| |

| − | ===== 장대현교회 =====

| |

| − | 조만식은 22세에 [[장로교]]에 귀의하여 신앙 생활을 시작하였다. 폭음으로 건강을 잃어 부모로부터 생활의 절제를 권유받았고 동료 한정교는 그에게 그리스도 신앙에 귀의할 것을 권고하였다. [[개신교]]에 입문한 한 후 조만식은 [[한정교]]를 따라 [[평양]] [[장대현 교회]]에 출석했다. 주일 낮에 1천 5백명을 육박할 만큼 신자가 많던 장대현 교회의 교회당에 처음 들어 선 순간 조만식은 거대한 군중들의 분위기를 보고 놀랐다 한다. 당시 어디에서도 볼 수 없었던 대규모 인파가 서양 선교사의 예배집례에 따라 열광적으로 노래하다가, 다시 온 무리가 함께 부르짖기도 하는 광경에 그는 충격을 받았다. 처음 [[개신교 예배]]를 목격하고 충격을 받은 그는 며칠 밤을 잠못이루다가 교회에 본격적으로 다니면서 신앙에 귀의하게 되었다.

| |

| − | ===== 숭실학교 재학 시절 =====

| |

| − | 놀기를 좋아하고, 대주가(大酒家)로 용맹을 떨칠 정도였던 조만식은 신앙 생활을 시작한 직후 술과 담배를 끊고 방탕한 생활을 정리하기 시작했다. [[1905년]]초 평양 장대현 교회의 신년사경회를 통해 감화받은 조만식은 3월이 되자 고당은 숭실 중학교에 입학을 결심, 아버지를 여러 번 설득한 끝에 평양 숭실중학교에 입학하게 되었다. 숭실중학교에 원서를 제출시 초라한 몰골 때문에 배위량 박사 등이 거절하였으나 여러번의 설득으로 [[1905년]] 그는 숭실중학교에 입학하게 되었다.

| |

| | | | |

| − | ===== 금욕주의 =====

| + | 1913년 메이지대학을 졸업한 후 귀국하여 평안북도 정주에 동지인 [[이승훈]](李承薰)이 설립한 [[오산학교]](五山學校)의 교사가 되었으며, 2년 후인 1915년 교장이 되었다. 1919년 교장직을 사임하고 [[3·1운동]]에 참가하였다가 잡혀 1년간 옥고를 치렀다. 출옥 후 다시 오산학교 교장으로 복귀하였으나 일본관헌의 탄압으로 제대로 재직하지 못하고 평양으로 돌아가 1921년 [[평양기독교청년회]] 총무에 취임하는 한편, [[산정현교회]](山亭峴敎會)의 장로가 되었다. 이 무렵 알게 된 평생의 심우(心友) 오윤선(吳胤善)과 함께 1922년 [[조선물산장려회]](朝鮮物産奬勵會)를 조직, 그 회장이 되어 [[국산품애용운동]]을 벌였다. |

| − | 숭실중학교에서 교장선생님으로 일한[[윌리엄 M. 베어드|배위량]] 박사는 [[한국]]인이 술을 지나치게 좋아해서 폐단이 많은 것을 보고 학교의 교칙으로 금주령을 내렸다. 술이 신앙 생활하는데 방해가 된다는 것을 알고 있던 그는 철저하게 금주 교육을 시켰던 것이며, 수업중에 술 주(酒)라고 써야할 대목이 나오면 그 글자를 일부러 피하여 ○표로서 술 ‘주’자를 썼다. 숭실중학교의 교장이자 은사였던 배위량 박사와 박자중 교사의 감화를 받았다. 그러나 박자중 교사는 조만식이 숭실중학교 재학 중이던 [[1906년]] [[6월 21일]] 56세의 일기로 세상을 떠났다. 또한 교외의 인물로는 [[안창호|도산 안창호]]와 [[이승훈 (1864년)|남강 이승훈]]의 영향을 받기도 했다. 중학교에 다니며 [[금연]]과 [[금주]]를 결심하였으나, 술과 담배 습관을 완전히 끊기 어려워 그는 급우들과 망을 보면서 몰래 담배를 피우다가 들켜서 여러번 벌을 받기도 하였다. 그러나 그해에 조만식은 [[금연]]·금주에 성공했고 그 후 40년을 일체 금주, 금연하면서 지조를 지켰다.

| |

| | | | |

| − | === 청년기 ===

| |

| − | ==== 일본 유학 ====

| |

| − | [[숭실중학교]] 재학 중 그는 시내에서 [[평양]]의 [[태극서관]] 주인 [[안태국]]의 활동과 강연, 기독교 민족지도자 [[안창호]] 등의 활동과 연설을 우연히 듣고 깊은 감명을 받았다. [[안창호]]의 연설에 감화받은 그는 실력을 양성하는 길이 민족을 구하는 길이라 확신하고 [[일본]]유학을 결심한다.

| |

| − | [[1908년]] 숭실중학교를 졸업한 뒤 [[일본]]으로 건너가서 [[1910년]]까지 [[세소쿠가쿠엔 고등학교|정칙영어학교]]에서 [[영어]] 와 [[수학]]을 공부하였다. [[일본]] 유학 시절 그는 [[인도]]의 [[민족해방운동]]가 [[마하트마 간디|간디]]의 일대기인 '간디전'을 읽었으며 영어를 공부하던 도중 [[인도]]의 [[마하트마 간디]]가 주창한 [[인도주의]]와 [[무저항주의]], [[민족주의]]에 관한 글을 공감하여 이를 [[독립운동]]의 거울로 삼았다. 그 뒤 심지어 복장이나 삶의 스타일까지 [[마하트마 간디|간디]]풍을 즐겨 따라하였으며 [[무저항주의]]와 [[비폭력주의]]의 실천과 [[마하트마 간디|간디]] 정신을 따라 매사에 스스로 절제하려 노력하였다. 한편 인재가 필요하다고 생각한 그는 국내 대학 설립운동에 참여하여 후원하기도 했다. [[1910년]]봄 [[세소쿠가쿠엔 고등학교|정칙영어학교]]를 졸업하고 [[메이지 대학교]](明治大學校) [[전문대학|전문부]] [[법학]]과에 진학하였다. 이때 [[송진우 (정치인)|송진우]], [[김성수 (1891년)|김성수]] 등을 만나 친구관계를 형성하였다.

| |

| | | | |

| − | 일본 [[도쿄]] 유학 시절 조만식은 '동경한인교회'의 영수로 [[기독교청년회]]의 회장으로 바쁜 나날을 보냈다. 그러면서 그는 자신이 영수로 시무한 장로교단 소속의 동경한인교회를 [[1911년]] 여름, [[백남훈]],[[김영섭]]등과 함께 [[장로교]]와 [[감리교]]의 연합교회(재일본 동경조선예수교연합교회)로 개편하였다. 이는 [[1909년]] 5월 한인 장로교회가 설립된 이후 하나둘씩 늘어난 감리교회 출신 유학생들이 따로 예배를 드리는 것을 목격하고, 이국땅에서 교파 문제로 개신교인들이 분열된 듯한 인상을 주어서는 안 되겠다고 판단한 때문이었다. 더불어 조만식은 지방별로 나뉘어 따로 놀던 동경 유학생사회를 하나로 통합하는 데도 많은 노력을 기울였다. 망국적인 지방할거주의 문제를 통감했기 때문이었다. 그래서 "고향을 묻지말자"고 외치며 [[전라도]] 출신의 [[송진우 (정치인)|송진우]], 경기도 출신의 [[안재홍]]과 힘을 합해 [[1911년]] 겨울, 출신지방별로 나뉘어 있던 유학생회를 구선유학생친목회로 통합하였다. 조선유학생친목회는 창립 몇 달 만에 일제에 의해 해산당하고 말았지만, [[1913년]] 가을 재일본동경조선유학생학우회의 발족으로 이어지며 뒷날 [[2.8 독립선언]]의 디딤돌이 되었다.

| + | 1923년 [[송진우]](宋鎭禹)·[[김성수]](金性洙) 등과 함께 [[연정회]](硏政會)를 발기하여 [[민립대학기성회]](民立大學期成會)를 조직하였으나 일제탄압으로 실패하였고, [[숭인중학교]](崇仁中學校) 교장을 지내다가 1926년 일제에 의해 강제 사임당하였다. 1924년 [[신간회]](新幹會)에 참여했으나 일제의 방해로 활동이 좌절되었다. 1930년 [[관서체육회]](關西體育會) 회장으로 민족지도자 육성에 이바지하였고, 1932년 조선일보사 사장에 추대되어 언론을 통하여 민족의 기개를 펴는 데 앞장섰다. |

| − | |저자=장규식

| |

| − | |제목=한국사 시민강좌. 제47집

| |

| − | |날짜=2010-8-20

| |

| − | |출판사=일조각

| |

| − | |출판위치=서울

| |

| | | | |

| | | | |

| − | 일본 도쿄 유학 중 [[1910년]] 여름 조만식은 잠시 귀국하여 고향에 돌아왔다. 고향에 머무르고 있을 때 [[8월 29일]] 치욕스러운 한일합방에 분노를 느낀 그는 시내의 한일합방 경축식과 일본의 신사에서 신을 모셔오는 행사장에 난입하여 아수라장으로 만들려다가 아버지 조경학이 계속 간곡히 만류하여 그만둔다. 자신이 나설 때가 아니라는 것을 알고 격정을 참은 그는 참는 것이 진정한 용기라는 것을 깨닫게 되었다. 그 뒤 다시 [[일본]]으로 건너가 [[메이지 대학]]을 다녔다.

| + | 1936년 전국적인 민족정신 앙양운동의 일환으로 평양에서 [[을지문덕장군수보회]](乙支文德將軍修保會)를 설립하였다. 이 무렵에 평양조선인사회의 유일한 공회당이었던 [[백선행기념관]](白善行記念館)을 개설하고 [[인정도서관]](仁貞圖書館)을 세웠다. 1943년 지원병제도가 실시되자 협조를 간청해온 재조선군일본인사령관 이타가키 세이시로[板垣征四郎]의 면담요청을 거절하여 한때 구금당하였다. |

| | | | |

| − | ==== 계몽·사회 활동 ====

| |

| − | {{참고|물산장려운동}}

| |

| | | | |

| − | ====== 오산학교 이야기 ======

| + | 광복 직후 [[평안남도건국준비위원회]]를 구성하여 그 위원장이 되었다. 소련군정당국이 그들이 만든 최고행정기관인 북조선인민정치위원회 위원장에 취임할 것을 종용하였으나 거절하였다. 1945년 11월 3일 [[조선민주당]](朝鮮民主黨)을 창당하여 당수가 되었다. 이 조선민주당을 통하여 북한에서 반탁운동을 전개하다가 1946년 1월 5일 소련군에 의해 고려호텔에 연금당하였다. 그 뒤 생사가 분명하지 않은 가운데 1950년 6·25전쟁 직전 평양방송이 그와, 체포된 간첩 김삼룡(金三龍)·이주하(李舟河)의 교환을 제의하였다. 공산군의 평양철수시 그들에 의하여 총살된 것으로 전해진다. 평생을 기독교정신의 실천가로서 생활하였고, 일제에 대하여는 비폭력·무저항·불복종의 [[간디즘]]으로 대항하였다. |

| − | [[1913년]] 3월 31살의 늦은 나이에 [[메이지 대학]] 법학부를 졸업하고, 귀국하여 평안북도 [[정주시|정주]]의 [[오산학교]] 교사로 근무하다가 1915년 오산학교 교장으로 승진했다. 당시 오산학교는 설립자 [[이승훈]]이 [[105인 사건]]으로 투옥되어 학교를 유지하기조차 힘든 위기에 놓여 있던 때였다. 조만식은 그런 학교에 부임하여 봉급도 받지 않고 [[교사]]로, 교장으로 만 8년 동안 모두 3차례 걸쳐 봉직하면서 학교를 반석 위에 올려놓았다. | |

| | | | |

| − | ====== 3.1운동이야기 ======

| |

| − | [[1919년]] 오산학교 설립자인 [[이승훈 (1864년)|이승훈]]을 필두로 교사와 직원에 이르기까지 [[3·1 운동]]에 적극적으로 참가하였다. 그도 교장직을 사직하고 [[3·1운동]]에 적극 가담했다가 수배되어 피신, [[1919년]] [[3월 4일]] [[안명근사건]]에 연루되어 옥고를 치렀던 독립운동 동료 [[도인권]]과 함께 평양을 떠나 국내를 탈출, [[상해]]로 망명하려던 중, [[평안남도]] [[강동군|강동]]에서 [[일본]] [[헌병대]]의 추격을 받았다. 도인권은 미리 몸을 피했으나 그는 체포되어 평양에 압송되었고, 보안유지법 위반 혐의로 징역 1년형을 언도받고 평양감옥에서 1년간 복역하였다.

| |

| − | [[3.1 운동]] 직후 그가 1년 형을 선고받고 평양 감옥에 수감되자 아버지 조경학은 아들이 형무소에 갇혔다는 소식을 듣고 충격을 받아 졸도하였다.\ 집에서는 가장의 인사불성으로 온 집안이 초상집이 되었으나 얼마 후 아버지 조경학은 병석에서 일어났다. 병석에서 일어난 아버지는 지팡이를 짚고 그가 수감된 [[평양형무소]]에 가 형무소 주변을 한바퀴씩 돌았다고 한다. 외아들에 대한 아버지의 정성을 본 사람들은 그의 정성에 감복하였다. 어느 날 아버지가 조만식을 면회하기 위해 형무소를 찾아가서 옥중 간수에게 취사장의 위치를 물은뒤

| |

| − | 간수의 안내를 받아 취사장으로 갔다. 형무소 취사장에서 조경학은 수수와 콩으로 지어진 밥을 직접 시식하고는 너털 웃음을 지으면서 뭐, 이만하면 견딜만하겠다 하며 아들을 면회하게 되었다. 조경학은 쏟아지려는 눈물을 억지로 참고, 염려의 기색을 숨긴 채 태연하게 아들의 안부를 묻고는 이정도의 식사면 건강에 지장이 없으니 잘 이겨내라며 사내에게 이런 고생쯤은 아무것도 아니라며 참고 견딜 것을 주문하였다. 아버지 조경학은 외아들에 대한 걱정을 감추면서 용기를 북돋아 주었다.

| |

| | | | |

| − | ====== 민족자본 ======

| |

| − | 평양감옥에서 1년간 복역한 후 [[1920년]] [[1월]] 평양 형무소에서 2개월의 형 만기를 남겨 두고 가석방을 받았다. 일반적으로 가석방 소식은 감방 내에서 경사와 같았지만, 그는 주변의 만류에도 불구하고 감형을 단호하게 거절, "10개월 동안 수감된 것 자체가 불법인데 가석방이라는 이름으로 은전을 받는다는 것은 더욱 불명예스러운 일이니 가출옥을 하지 않고 이대로 잔여 형기를 모두 채우고 나가겠다"며 거절하였다. 그러나 받아들여지지 않고 가석방조치 되었다. 평양교도소에서 석방된 뒤 조만식은 다시 [[오산학교]]에 교사로 부임하였다. 그리고 20년 [[10월]] 오산학교 교장직에 취임하였다. [[1921년]] 평양 YMCA청년회 총무가 되고, 산정현교회(山亭峴敎會)의 장로에 선출되었다. 고당 조만식 선생은 산정현교회에서 [[장로 (기독교)|장로]]가 되어 [[주기철]] 목사를 담임목사로 청빙하는 등 [[공동체]]를 위해 마음을 다해 일할 때에 교우들에게 모범을 보였다. 산정현교회에선 예배에 늦으면 [[교회]] 문앞에 있어야 했는데, 고당 조만식 선생도 공동체의 [[규칙]]을 존중하여 [[예배]]에 늦으면 스스로 서 있었다.[[1922년]] 국산품 애용을 독려하기 위해 [[조선물산장려회]]를 결성하고 회장에 취임했으며 부회장으로는 저명한 [[변호사]]였던 [[한근조]]를 찾아가 초빙해서 영입하였다. 평양 YMCA 총무를 지내기도 하였다. 이때부터 “조선의 간디”로 불리었다. YMCA 청년회를 중심으로 그는 YMCA내에 장,감여합 저축조합을 조직하였고, 자본을 모아 [[평양 양말]]회사를 설립하여 한민족이 일본의 경제적 지배에서 벗어나도록 애쓰기도 하였다.

| |

| | | | |

| − | === 일제강점기 독립운동 === | + | =='''외부 링크'''== |

| − | ==== 민립대학 설립 운동 ====

| + | * [http://godang.goorm.net/ 고당 조만식 선생 기념사업회 홈페이지] |

| − | | + | * [http://choga.wo.to/choga8/choga8-1.htm 조만식 연보] |

| − | | + | * [http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=200808081801095&code=100100 미군이 가장 주목한 지도자는 조만식…5인 평가표 발굴 ] -경향신문 |

| − | [[1923년]]에는 [[김성수 (1891년)|김성수]], [[고하 송진우|송진우]] 등과 함께 [[연정회]](硏政會) 조직에 동참하였다.<ref name="건국영웅1"/> 연정회의 구성 목적은 민족 교육을 위한 대학 설립 목적의 [[조선민립대학기성회]]를 조직했으나 일제에 의해 좌절되었다.<ref name=autogenerated1 /><ref name="건국영웅1"/><ref name="국보처1">[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=184&aid=0000000075& 고당 조만식 선생 57주기 추모행사 :: 네이버 뉴스<!-- 봇이 붙인 제목 -->]</ref> 바로 숭인중학교(崇仁中學) 교장에 취임하였다.<ref name="건국영웅1"/> 그러나 [[조선총독부]]의 계속된 탄압과 압력 끝에 1926년 숭인학교 교장직을 사퇴하였다.<ref name="건국영웅1"/> [[1921년]] [[평양시|평양]] YMCA 청년회 총무로 취임하였다. 평양 YMCA 청년회 총무로 취임되면서 그는 [[평안도]]를 대표하는 민족 지도자로 자리매김하게 된다.

| |

| − | | |

| − | [[1921년]]부터 [[1932년]] 평양 YMCA 총무직을 지내는 동안 그는 평양을 비롯한 평안도 전역을 근거지로 [[조선물산장려회]]를 창립하고, 자신이 구상한 '풀뿌리 민족운동'을 실천에 옮겨 나갔다. 조만식은 YMCA를 거점으로 지역사회의 공론을 형성하였고, 물산장려회 같은 조직을 만들어 지역의 개신교계와 상공업계,교육계,여성계,청년계를 하나의 '네트워크'식으로 엮어나갔다. [[1927년]] [[신간회]] 결성에도 참가했다.<ref name=autogenerated1 /> [[1927년]] 평양지역의 [[신간회]] 조직 활동에 적극참여하고<ref name="건국영웅1"/> [[신간회]] 평양지회장에 추대되었다.<ref name="국보처1"/>

| |

| − | | |

| − | ==== 실력양성운동 ====

| |

| − | [[1929년]] 평양에 공회당이 설립되자 참석하였다. 개관식 사회를 맡은 조만식은 공회당의 명칭을 '[[백선행]] 기념관'이라고 명명하였다.<ref>부자학연구학회, 《생각이 부를 결정한다》 (무한, 2009) 108페이지</ref>

| |

| − | | |

| − | [[1929년]] 인파를 모아 [[서울역]] 앞에 집결하여 [[광주만세운동]] 진상보고 민중대회를 개최하려 하였으나 [[조선 총독부]] 경찰에 의해 체포되었다<ref name="국보처1"/> 가 풀려났다. [[1930년]] [[관서]][[체육회]] 회장에 취임하였고, [[1930년]]대 이후로 잡지 삼천리에 칼럼을 기고하기도 했다. [[1932년]] 평양 YMCA 청년회 총무직을 사퇴했다. [[1932년]]에는 숭실학교 후배인 [[조병옥]]이 출감하자 경영난에 빠진 [[조선일보]]에서 그를 사장으로 임명하였고 조만식은 [[조선일보]] 사장에 취임해 [[경성부]]로 활동무대를 옮겨 사장직을 맡았다. 조선일보의 사장이 되자 편집국장에 주요한(朱耀翰), 전무겸 영업국장에 조병옥을 임명했다. 그가 [[조선일보]]를 인수하여 사장이 되자 [[조선총독부]]로부터 신사참배와 지원병제도를 협조하라는 요청이 왔으나 모두 거부하였다.<ref name=autogenerated2 /> 그러나, 조만식은 거의 평생을 [[평양]]에서 살아온데다 [[경성부]]에서 활동하기에는 적응을 잘하지 못했다고 한다. 후에 조만식은 신문사 경영난 악화와 지역감정의 혹독한 시련을 받은 채 9개월만에 퇴사하게 되었다.<ref>《한국사 시민강좌 47집 -대표적인 독립운동가 12人》, [[일조각]], p145</ref>

| |

| − | | |

| − | [[조선일보]] 사장직에 물러난 이후 조만식은 다시 [[평양]]으로 돌아와 [[조선물산장려회]]와 관서체육회의 회장으로 복귀하여 지역사회의 대소사를 챙겨 활동했다. 한편 [[이봉창]]·[[윤봉길]] 사건으로 [[안창호]]가 [[상하이]]에서 체포되어 수감되자, [[여운형]], [[이광수]] 등과 함께 매일 [[안창호]]를 찾아 안부를 물었으며 그의 옥바라지를 하기도 했다.

| |

| − | | |

| − | [[증산교]]의 일파인 보천교와도 관계를 갖고 출입하였다. 독립자금 중 많은 부분이 보천교를 통해 종교자금 명목으로 모금되었으며, 이 때문에 조만식이 보천교와 관계를 맺고 출입한 이후, 조만식을 비롯해 많은 독립운동가들이 보천교를 출입했던 것으로 [[조선총독부]]에 알려지게 되었다.<ref name="증산1">[http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=á20061211014002 (종교건축 이야기) (18) 증산도 성소 대전 태을궁(太乙宮)] 서울신문 2006년 12월 11일자, 14면</ref><ref name="조용헌1">조용헌 《조용헌의 사주명리학 이야기》 (생각의나무, 2002) 참조</ref>

| |

| − | | |

| − | 조만식이 출입한 이래 조만식 외에도 [[한규숙]]·[[장덕수]]·[[최팔용]]·[[송진우 (정치인)|송진우]]·[[백관수]]·[[조병욱]]·[[신석우 (1895년)|신석우]]·[[김철수]]·[[김철수]](동명이인)·[[안재홍]]·[[백남훈]]·[[설태훈]]·임모, 김모 등이 보천교에 출입하게 되었다.<ref name="월곡1">《한국민족운동과 종교》(한국민족운동사연구회 편, 국학자료원, 1998) 389페이지</ref> 이 외에도 그와는 동명이인인 조만식(趙晩植)도 보천교에 가담하였다.<ref name="월곡1"/> 당시 신문기사에 따르면 조만식과 [[한규숙]](韓圭淑) 등은 보천교 신도들이 마련한 30만 원을 독립 군자금으로 만주에 보내려다가 발각되어 [[조선총독부]] [[경찰서]]에 체포되기도 했다.<ref name="증산1"/><ref name="조용헌1"/> 조만식과 [[한규숙]]이 체포된 원인은 그들과 함께 권총 2자루를 소지하고 있다가 검거된 '상해 밀정'으로 알려졌다. 그러나 함께 관여한 월곡의 후손들은 보천교에 있다 체포된 사람은 고당 조만식이 아닌 1936년에 신의주에서 사망한 동명이인 이라 증언하였다.<ref name="월곡1"/>

| |

| − | | |

| − | ==== 사회단체 활동 ====

| |

| − | 1932년 조만식은 [[평양]]의 [[을지문덕]]묘소를 돌보면서 '을지문덕장군 묘 수보회'(墓修保會)를 창립하고 그 회장에 취임하였다. 이후 평양 고아원 및 양로원, 인정도서관 개관 등에도 참여하여 중요한 역할을 하였다. [[1933년]] [[백선행]]이 사망하자 조만식은 [[평양시|평양]] 시민들을 이끌고 자발적으로 장례식에 참여하여 애도하였다.<ref>이수광, 귀신이 되어서라도 팔아라 (밀리언하우스, 2007) 82페이지</ref>

| |

| − | | |

| − | [[1935년]] [[12월 18일]] 부인 이의식 여사가 별세하였다. 그 뒤 아내를 잃고 혼자 살고 있었다. 이때 주변의 소개로 옛 제자인 [[전선애]]를 다시 만나게 되었다. 전선애는 이 무렵 개성 호수돈여자고등학교 기숙사 사감으로 재직하고 있었다.<ref name="완벽1">정진홍 《완벽에의 충동》 (21세기북스(북이십일), 2006) 239페이지</ref> 다시 만난지 3개월 만인<ref name="완벽1"/> [[1937년]] 봄 조만식은 [[전선애]]와 결혼하였다.<ref name="완벽1"/><ref name="한겨레1"/> 개성 호수돈여자고등학교 기숙사 사감으로 있으면서 [[미국]]유학을 준비중이던 [[전선애]]는 조만식과 결혼하게 된 동기로는 조만식의 인품을 보고 결혼하게 된 것이라고 진술하였다.<ref name="완벽1"/> [[1936년]] 공석인 목사를 대신하여 산정현 교회의 일을 보고 있던 조만식은 목사가 된 제자 [[주기철]]에게 산정현 교회의 목사로 부임해줄 것을 요청하였다.<ref name="주기철1">[http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2007/11/08/2007110801258.html <nowiki>[</nowiki>이덕일 사랑<nowiki>]</nowiki> 주기철 목사의 일사각오(一死覺悟)] 조선일보 2007년 11월 08일자</ref> 은사의 부탁을 받은 [[주기철]]은 곧 평양 [[산정현 교회]]의 담임목사로 부임해 왔다.<ref name="주기철1"/>

| |

| − | | |

| − | [[파일:안창호선생 말년.jpg|thumb|210px|right|도산 안창호 선생 말년. 왼쪽에는 여운형, 오른쪽에는 고당 조만식. 조만식은 여운형과 함께 안창호의 말년생활을 끝까지 곁에 있었다.]]

| |

| − | 이무렵 [[안창호]]가 [[중국]] [[상하이]]에서 체포되어 송환되었다. 그는 [[여운형]]과 함께 [[안창호]]에게 문안인사차 찾아다녔다. [[1937년]] [[동우회]] 사건으로 평양의 독립운동가에 대한 검거와 탄압이 지속되자, 조만식도 이때 체포되어 서울에 이송되었으나 혐의점이 없어 20여일만에 풀려났다. [[1938년]] [[2월 2일]] 딸 조선영(趙善英)이 태어났다.

| |

| − | | |

| − | ==== 창씨개명 거부와 태평양 전쟁 전후 ====

| |

| − | [[파일:1937년 조만식.jpg|thumb|240px|left|1937년 정월 초하루 평양산정현교회의 제직원 일동사진. 앞줄 맨 왼쪽이 고당 조만식이다.]]

| |

| − | [[1938년]] [[3월]] [[수양동우회]] 사건으로 구속수감 후 갖은 고문을 당한 [[안창호]]가 간경화 및 고문후유증 등으로 별세하자 조만식은 일제의 감시와 방해속에서도 [[안창호]] 장례위원회 위원장이 되어 [[윤치호]], [[양주삼]], [[장택상]] 등과 함께 [[서울특별시|서울]]에 올라와 장례를 집행하였다.

| |

| − | [[4월]] [[안창호]]의 장례식은 서울에서 집행되었다.<ref>박노원, 《배민수 자서전》 (연세대학교출판부, 2009) 269페이지</ref>

| |

| − | | |

| − | 1939년 12월 18일 정동의 이화여전 강당에서 80여 명의 관계자들이 모인 가운데 후원회 창립총회가 개최되었다. 여기에서 12개조의 후원회 장정을 통과시키고 25명의 위원을 선출했다.<ref name="양현혜1">양현혜, 《빛과 소망의 숨결을 찾아》 (이화여자대학교출판부, 2007) 104페이지</ref> 조만식도 이화여전 후원회 위원의 한사람으로 선출되었다.<ref name="양현혜1"/>

| |

| − | | |

| − | [[1943년]] 지원병제를 실시하면서 "아시아·태평양 전쟁에 조선청년이 참전하는 것이 일본인과 동등해지는 길"이라며 회유했던 당시 일제 총독부의 협조요청을 단호히 거부했다.<ref name="건국영웅1"/> 총독부는 그를 이용하여 민심을 회유해 보려던 [[조선군 (일본 제국)|조선군]] 사령관 [[이타가키 세이시로]](板垣正四郞)의 면담을 거절하고 지원병제를 반대하다가 구금되었다 곧 석방되었다. [[1943년]] [[11월 16일]]에 총독부 기관지 《[[매일신보]]》에 “학도에게 고한다”라는 조만식의 이름으로 조작된 학병 지원 기사가 실렸다. 그러나 이는 도용이었고, 당시 평양 지사장 고영한이 날조하였음이 나중에 당시 평양 특파원 김진섭 씨의 증언으로 밝혀졌다.<ref name="forge">{{서적 인용

| |

| − | |저자=김삼웅

| |

| − | |제목=한국사를 뒤흔든 위서

| |

| − | |판=초판 2쇄

| |

| − | |날짜=2004-07-03

| |

| − | |출판사=인물과사상사

| |

| − | |출판위치=서울

| |

| − | |id={{ISBN|89-88410-91-2}} 03900

| |

| − | |페이지=243-250쪽

| |

| − | |인용문=}}</ref>

| |

| − | <ref name=autogenerated6>http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=047&aid=0000069862& '여운형 학도병 권유' 기사는 조작됐다'</ref>

| |

| − | | |

| − | [[1944년]] [[주기철]] [[목사]]가 옥사하고 산정현 교회가 강제로 폐쇄되자 그는 [[1945년]] 봄 가족들을 데리고 강서 고향으로 내려갔다. 1940년대 후반 일본이 아시아·태평양 전쟁에서 패망할 무렵, [[서울]]에 있던 [[여운형]]이 [[조선총독]] [[아베 노부유키]](阿部信行)로부터 통치권을 교섭을 받았던 것처럼, 총독부는 평남도에서는 조만식에게 차를 보내 평양으로 모셔오고자 하였다. 그러나 조만식은 이를 거부했고 대신 [[오윤선]]이 보내준 차를 타고 평양에 입성했다. 조만식은 [[1945년]] [[8월]] 하순 [[여운형]] 등이 밀사 손치웅을 [[평양]]에 보내 그에게 남으로 내려올 것을 요청 받았지만 "뜻은 함께 하겠으나 몸은 여기 남겠다"는 의사를 밝히고 사양하였다.<ref name=autogenerated1 /><ref name="건국영웅1"/>

| |

| − | | |

| − | === 정치 활동 ===

| |

| − | ==== 해방 직후의 정치활동 ====

| |

| − | ===== 평남 건준위원회 활동 =====

| |

| − | [[1945년]] [[8월 15일]] 광복이 되자 [[평안남도]] 도지사는 고향에 은거하고 있는 조만식에게 차량을 보냈다. 그러나 일본 총독이 타는 차는 탈수 없다며 심부름 온 김항복을 통해 돌려 보냈다.<ref name="장로3"/> 해방 직후 청년들이 그를 찾아왔고, 조만식은 만주에서 귀국한 [[백선엽]] 등을 비서로 채용했다. [[백선엽]]은 광복직후 잠깐 조만식의 비서로 활동하기도 했다.<ref>[http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2009/03/05/2009030500083.html?srchCol=news&srchUrl=news3 (창간89특집/1920년생들) 25세에 광복… 6·25와 4·19 겪고 50代에 한강의 기적 일궈] 조선일보 2009년 03월 05일자</ref>

| |

| − | [[1945년]] 8.15 해방 이후 조만식은 [[여운형]] 등과 함께 [[건국준비위원회]] 결성을 주도하였으며, [[8월 16일]] 조선건국 준비위원회 평안남도를 조직하고 치안과 행정을 담당하며 혼란기를 수습했다.<ref name=autogenerated2 /> 이어 그는 평양지역 시민들로부터 뜨거운 지지를 받아가며 [[건국준비위원회]] 평안남도위원회 위원장에 선출되었다.<ref>[[일제강점기]] 당시 북조선 지역, 특히 [[평양]]은 '''조선의 예루살렘'''이라 불릴만큼 개신교가 주류였던 도시였고, 상업이 일찍이 발전했던 곳이었다. 조만식은 [[평안도]]지역 뿐만이 아니라 북조선 지역에서 가장 신망이 높았던 인물이었다.</ref>

| |

| − | | |

| − | [[파일:1945년 8월 조만식.jpg|thumb|240px|right|1945년 8월 26일 평양에 도착한 소련 제25군 사령관 [[이반 치스차코프|치스차코프]] 대장(우)이 일본군 [[:ja:平壌師管区|평양사관구(平壤師管區)]] 사령관 다케시타 요시하루(竹下義晴) 중장(중)을 숙소인 철도호텔로 불러 항복을 받는 장면. 이 자리에 조만식 선생(좌)도 조선인 대표로 입회하였다.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1992100100209204002&edtNo=3&printCount=1&publishDate=1992-10-01&officeId=00020&pageNo=4&printNo=21957&publishType=00020 蘇軍(소군) 北韓(북한)서 日軍(일군) 항복받을때 한국인 曺晩植(조만식)선생 유일 참석] 1992.10.01 동아일보 4면<br>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0003622443 日軍항복식에 曺晩植 유일지도자로 입회] 연합뉴스 1992.10.01<br>[http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/02/25/2016022500098.html "조만식은 끝까지 신탁통치에 찬성하지 않았다"] 조선닷컴 2016.02.25<br>

| |

| − | [http://monthly.chosun.com/client/news/viw.asp?nNewsNumb=201005100069 孫世一의 비교 評傳 (74) 한국 민족주의의 두 類型 - 李承晩과 金九 : 聯合軍과 함께 國內進入 바라 -1945年 8月(下)-] 월간조선 2010년 5월호</ref>]] | |

| − | [[1945년]] [[8월 25일]] [[소련]]군이 평양<ref>소련군은 일찍이 8월 21일에 [[원산]]항에 입성했고, [[8월 22일]]에 일본군으로부터 공식적인 항복을 받아냈다.</ref> 에 진주한 이후, 소련군의 권고에 따라<ref name=autogenerated2 /> 광복 직후 조만식이 주도한 [[건국준비위원회]] 평안남도 지부와 [[현준혁]]이 이끄는 [[조선공산당]]에서 각각 16명의 위원을 선정하여 평안남도 인민정치위원회를 구성하였다. 조만식은 인민정치위원회 위원장이 되고, [[오윤선]]과 [[현준혁]]이 각각 인민정치위원회 부위원장에 선출되었다.<ref>{{서적 인용

| |

| − | |저자=송광성

| |

| − | |제목=미군점령 4년사

| |

| − | |판=

| |

| − | |연도=1993

| |

| − | |출판사=한울

| |

| − | |출판위치=서울

| |

| − | |id={{ISBN|978-89-460-2047-4}}

| |

| − | |장=조선을 분단

| |

| − | |페이지=269쪽

| |

| − | |인용문=}}</ref> [[현준혁]]은 [[연희전문]]과 [[서울대학교|경성제국대학]] 법문학부를 나온 수재로 공산주의자였지만 조만식을 공대하며 원만한 관계를 유지<ref name="신진1">신진보연대, 신진보리포트 2007년 봄호 (신진보연대, 2007) 133페이지</ref> 하였고, 조만식-[[현준혁]] 을 통한 좌우의 협력관계를 이끌어나갔다.<ref name="신진1"/> 이후 조만식은 치안공백상태에 있던 북한 지역의 정치적 혼란을 정리해나갔다. 이북에 진주했던 [[소련]]군 25군의 정치사령부 정치담당관이었던 [[그리고리 메클레르|G. 메클레르(1909~2006)]] 중좌는 '평양은 조만식의 판이었다.'라고 회상할 정도였다.<ref>秘錄 조선민주주의 인민공화국 (중앙일보 특별취재반, 중앙일보사, 1992) 상권 p.49</ref><ref name="건국2">[http://weekly.chosun.com/site/data/html_dir/2006/08/25/2006082577002.html <nowiki>[</nowiki>대한민국 건국의 영웅들(3)<nowiki>]</nowiki> 조만식] - 위클리 조선</ref><ref name="vas">[https://books.google.co.kr/books?id=QwjiBwAAQBAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Leonid+Vassin&source=bl&ots=Ktwx0smnXk&sig=3oTTb2KFd9VdHbqcNzcuIAKHq0o&hl=ko&sa=X&ved=0ahUKEwjTnMPh06rLAhUDnJQKHbE6D8gQ6AEILTAD#v=onepage&q=Leonid%20Vassin&f=false Jasper Becker, Rogue Regime: Kim Jong Il and the Looming Threat of North Korea] (Oxford University Press, 2005) p.50<br/>[[레오니드 바신]]. "[해방후 평양 첫 진주한 전소련군 장교의 폭로] '날조된 영웅' 김일성," 『신동아』, 1992년 11월호, pp. 486–501

| |

| − | </ref> 조선건국준비위원회 평남지부의 명단에는 준비위원: [[김병연]], [[노진설]], [[김광진 (경제학자)|김광진]], [[지창규]], [[김동원 (1884년)|김동원]], [[한근조]], 총무부장에는 이주연, 재무부장에는 박승환, 선전부장에는 [[한재덕 (1911년)|한재덕]], 산업부장에는 이종현, 지방부장에는 [[이윤영]], [[대한민국 교육부|교육부]]장에는 홍기주, 섭외부장에는 정기수, 치안부장에는 최능진 등이 각각 선임되었다.<ref name="건국2"/> 이 중 [[노진설]], [[한근조]], [[이윤영]], [[최능진]] 등은 훗날 월남하여 [[대한민국]] 정부수립에 참여하게 된다.

| |

| − | | |

| − | [[8월 24일]] 평안남도 건국치안대 대원들을 위문하였다. 이때

| |

| − | | |

| − | {{인용문2|우리 민족에게 총칼이 필요 없어요. 총칼을 휘두르는 자는 제 총칼에 망하거든...}}

| |

| − | | |

| − | 라고 하였다.

| |

| − | | |

| − | [[9월 3일]] [[현준혁]]이 트럭을 타고 갈때 조만식은 그와 함께 동승하였는데<ref name="신진1"/>, [[현준혁]]의 암살을 예측한 그는 [[현준혁]]이 암살당할 당시 조만식은 긴급하게 사람을 보내 [[현준혁]]을 구명하고자 했으나 극우 테러단체 [[백의사]]에 의해 암살당해 조만식의 구명노력은 무위에 그치고 말았다.<ref name=autogenerated2 /><ref name="신진1"/> 조만식은 [[현준혁]]을 [[공산주의]]자로 평가하지는 않고, 다만 좌경화된 [[민족주의]]자로 보고 있었다. [[1945년]] [[9월 8일]] [[조선인민공화국]](인공)의 내각이 발표되었는데, 조만식은 인공 내각의 재정부장으로 선임되었다.<ref>허은. “8·15직후 민족국가 건설운동”, ''통일지향 우리 민족해방운동사''. 서울: 역사비평사, 2000년, 307-308쪽. {{ISBN|89-7696-248-6}}.</ref><ref>강준만, 《한국현대사산책》〈1940년대편 1권〉(인물과사상사, 2004) 60쪽.</ref> 그러나 [[미 군정]] 진주 후 인민공화국 내각이 와해되면서 사퇴하게 되었다.

| |

| − | | |

| − | [[9월 12일]] [[평양]] [[산수소학교]]에서 '인민 정치위원회'가 무장한 [[소비에트 연방]]군의 감시 속에 개최되었다.<ref name="장로3"/> 조만식은 그 날 인민정치위원회의 사회를 진행하였다. 인민정치회의를 개최하였으나 공산 측의 방해 공작으로 민족진영의 의견은 빈번히 묵살되었다. 공산진영측에서 민족진영을 향해 인신 공격까지 퍼붓자 조만식은 분연히 일어나 이들을 질책하였다.<ref name="장로3"/> [[1945년]] [[9월 30일]] 조만식은 소련군 정치장교 [[그리고리 메클레르|메클레르]] 중좌의 소개로 [[김일성]]을 만난다. 조만식은 김일성의 나이가 의외로 젊은 것을 들어 의심하였으나 이내 받아들였다.<ref>조연명(曺然明, 1914 ~ 1989), [http://dl.nanet.go.kr/SearchDetailView.do?cn=KINX1976196639_1 ≪부전자평(父傳子評)④ 나의 아버지 조만식(曺晩植)≫] 『세대』 제9권 통권90호 (1971년 1월) pp.343-351 : 국회도서관 온라인 열람 가능<br>

| |

| − | [http://dlps.nanet.go.kr/SearchDetailView.do?cn=KINX1976217649&sysid=nhn ≪아버지(曺晩植)를 생각한다≫] 『북한(北韓)』 창간호 (북한연구소, 1972년) pp.78-81<br>[http://leejaemin3.egloos.com/6314575 ≪민족해방과 아버님≫] [http://www.nl.go.kr/nl/search/bookdetail/online.jsp?contents_id=CNTS-00047915908 고당조만식선생기념사업회 편,『고당(古堂) 조만식(曺晩植) 회상록』] (서울: 조광출판, 1995.10.01) p.197</ref> [[10월 7일]] 조만식은 [[평양]]에서 '북조선 5도 임시인민위원회' 위원장으로 추대되었다.<ref name="함석헌1">이치석 《씨알 함석헌 평전》(시대의창, 2005) 370페이지</ref> 스승 [[유영모]]의 동창이자 친구인 조만식과 안면이 있던 [[함석헌]]은 이날 조만식을 마지막으로 보았다고 회상하였다.<ref name="함석헌1"/> 한편, 이남 지역에서는 [[미군정]]으로부터 11명 고문(9명 [[한국민주당]],1명 [[여운형]], 1명 조만식) 가운데 한명으로 임명되었으나, 조만식은 [[평양]]에 있었으므로 참여하지 않았다.<ref>《대한민국의 기원》,[[일조각]], [[이정식 (정치학자)|이정식]] 저. p132</ref>

| |

| − | | |

| − | ==== 해방 직후의 정국 수습 ====

| |

| − | [[파일:Welcome Celebration for Red Army in Pyongyang2.JPG|thumb|210px|right|1945년 10월 14일 기림리 공설운동장에서 열린 평양시 민중대회에 참석한 고당 조만식 선생. 그 왼편이 [[니콜라이 레베데프|레베데프]] 소장. 고당도 이날 연설을 하였고, 이어 김성주(김일성)가 대중 앞에 처음 김일성 장군을 자칭하며 나서 연설했는데, [[김일성 가짜설|가짜 소동]]이 벌어졌다.]]

| |

| − | | |

| − | 1945년 가을부터 전국의 지방의 농민연맹지국들이 실시하던 3·7제를 반대했다.<ref name="cha196">찰스 암스트롱, 북조선 탄생 (김연철 번역, 서해문집, 2007) 196페이지</ref> [[1945년]] [[9월 21일]] 날짜로 소련은 민주정당, 사회단체들의 광범한 블록에 기초를 둔 부르주아민주정권을 창설하라고 공식적으로 지시를 내린다.<ref>[http://www.newdaily.co.kr/news/article.html?no=208685 (제40회 이승만 포럼) 스탈린 지령문 "북한에 소련체제 이식은 이렇게 하라"] NewDaily 2014.6.24 ; <br/> [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1993022600209206008&edtNo=1&printCount=1&publishDate=1993-02-26&officeId=00020&pageNo=6&printNo=22097&publishType=00020 "북한(北韓)에 부르주아 민주정권(民主政權) 수립" 스탈린, 점령(占領) 소련군(蘇聯軍)에 비밀지령 문서 50년만에 공개] 1993.02.26. 동아일보 6면</ref> 이를 수행하기 위해 민족주의자가 필요했는데, 민족주의자 인사들은 대부분 월남했고 북한지역에는 거의 남아있지않았다. 유일하게 남은 민족주의자는 조만식뿐이었다. 조만식은 '나는 노린내 나는 소련군이 싫다.'고 공언할 정도로 배타적인 민족주의자였다. 소련군정은 직접 나서지 못하고 김일성과 최용건을 통해 독자적인 정당을 만들라고 권유했다.<ref name=autogenerated5>박헌영 평전, 안재성 지음. p292</ref> [[9월 27일]]에는 [[평안남도]] 인민위원회는 3·7제를 적용했다.<ref name="cha197">찰스 암스트롱, 북조선 탄생 (김연철 번역, 서해문집, 2007) 197페이지</ref> 조만식은 항의의 뜻으로 이틀 동안 [[평안남도]] 인민위원회 회의에 참석하지 않았다. 그는 또한 인민위원회가 자본가들을 보호해야 한다고 주장했다.<ref name="cha197"/> [[1945년]] [[10월 14일]] 김일성 장군 환영 평양시 민중대회의 준비위원장을 맡았고<ref name="신진1"/> [[10월 16일]] ~ [[10월 17일]] [[평양]]의 요리집 가선(歌扇)에서 [[김일성]] 가족을 위한 환영연을 주관하였다.<ref name="신진1"/>

| |

| − | | |

| − | 소련 정부는 북한에 독자적인 정권기구를 수립하려는 소련군정의 구상을 전면적으로 수용하고 있었다. 그러나 소련군정의 계획이 아무런 반대 없이 곧바로 실현된 것은 아니다. 조만식은 소련군정의 구상에 분명히 반대의사를 표명했다. 그는 11월15일 김일성과 한 대담에서 “이승만, 김구, 김일성 등을 포함하는 중앙정부의 수립에 참여해야 한다”고 주장했다. 조만식은 이러한 정부의 수립에 참여하기 위한 자신의 서울 방문 계획을 김일성과 협의했다.<ref name="cho01">[http://shindonga.donga.com/docs/magazine/shin/2005/11/10/200511100500001/200511100500001_3.html 소련의 북조선 독자정권 구상과 토착 공산주의자들의 반발] 신동아</ref>

| |

| − | | |

| − | 김일성은 “인민의 참여에 기초해서 밑으로부터 정권기관을 수립해 나가고 나중에 중앙정부를 수립해야 한다”고 답변했지만, 조만식은 “12월1일 이전에 중앙정부를 수립해서 외국군대의 철수문제를 제기할 수 있도록 서둘러야 한다”고 주장했다. 그는 또 “김일성이 점령군의 철수를 방해하고 있다”고 비난했다.<ref name="cho01"/> 조만식의 남한 방문은 소련 군정의 거부와 감시로 무산되었다.

| |

| − | | |

| − | [[10월]] 중순 [[김일성]]과 면담하였다. 한 월남자의 진술에 [[10월 20일]]경 [[김일성]]은 조만식을 만났고, 새로운 정당을 구성하는데 같이 일하자고 제안했다고 [[미군정]] 정보기관에 증언하였다.<ref name="cha197"/> 김일성은 조만식을 설득하기 위해 처음만났을 때부터 '선생님'이라 깍듯이 부르며 큰절을 올리기도 하고 여자 접대원이 딸린 고급 요정으로 초청해 성대히 대접하기도 했다. 그러나, 조만식은 술과 노래도 모르는 철두철미한 우국지사였다. 조만식은 '남북이 분단된 상태에서 북조선에만 정당'을 만들자는 설득을 매우 못마땅하게 여겼다. 김일성은 조만식을 만날때마다 '선생님'이라 불렀지만, 돌아와서는 '조만식을 초기에 죽여 없애자.'고 떠들곤 하여 소련군 장교들을 놀라게 했다.<ref name=autogenerated5 /> 결국, [[김일성]]은 독단적으로 [[조선공산당]]으로 사업의 중심을 되돌렸다.<ref name="cha197"/>

| |

| − | | |

| − | ==== 조선민주당 창당 ====

| |

| − | {{본문|조선민주당}}

| |

| − | [[김일성]]의 협력제안을 거절하고 난 이후인 [[10월]] 하순 조만식과 비공산계 [[민족주의]]자들은 [[공산주의]]자들의 대안이 될 수 있는 정당의 창당을 논의하기 시작하였다.<ref name="cha198">찰스 암스트롱, 북조선 탄생 (김연철 번역, 서해문집, 2007) 198페이지</ref> [[1945년]] [[10월 28일]] 북조선5도행정국이 설치되자 위원장에 선출되었다.<ref name=autogenerated3>이정식, 《대한민국의 기원》(일조각, 2006) 107페이지</ref>

| |

| − | | |

| − | [[파일:Launching convention of the Democratic Party of Korea.JPG|썸네일|250px|right|[[1945년]] 11월, [[조선민주당]] 결성대회.]]

| |

| − | [[1945년]] [[11월 3일]] 조만식은 '[[광주학생운동]]을 기념하는 뜻에서 민족·민주계열이자 최초의 개신교 정당인 [[조선민주당]]을 창당하였다.<ref name="함석헌1"/> 조선민주당은 창당에서 ‘105인 사건’을 기념하여 105인의 창당발기인을 두었고 3·1운동 당시 민족대표 33인을 기념하여 중앙상임위원은 33인으로 하였다. 조만식은 조선민주당의 당수(黨首)가 되어 반공노선과 신탁통치 반대운동을 펼쳤다.<ref name=autogenerated2 /> 부당수에는 그의 제자였던 [[이윤영 (1890년)|이윤영]]과 [[최용건]]<ref>김일성은 자기 대신 최용건을 입당시키는 한편, 33명의 중앙위원 중 9명을 공산당 출신들로 배치하는등 프락치 공작을 펼쳤다.</ref> 이 선출되었다. 1945년 10월 [[조선민주당]]의 정강에서 조만식은 [[친일파]]들의 즉각적인 해임 조항에 반대했다.<ref name="cha196"/>

| |

| − | | |

| − | [[조선민주당]]은 곧 면단위 지구당을 만들었으며 [[11월]]의 지방 인민위원회 선거에서 인상적인 모습을 보여주었다.<ref name="cha198"/> 조선민주당은 창당 수개월 만에 50만 당원을 확보할 정도로 대중들로부터 열렬한 지지를 받았다.<ref name="이재호1">[http://www.donga.com/fbin/output?n=200509030038 민노당은 조만식 선생을 기억하는가] [[동아일보]] 2005년 09월 03일자</ref><ref>일제강점기 당시만해도 평양을 비롯해서 북조선 지역은 개신교계열이 지지기반이 매우 강했고, 평양은 '조선이 예루살렘'이라 불릴정도였다. 때문에 소련이나 김일성은 대중들로부터 지지가 높았던 조만식을 함부로 대할 수 없었다.</ref> 당원 대부분은 조만식의 인품과 독립국가 건설에 대한 순수한 염원을 보고 입당하여 당원이 되었다.<ref name="이재호1"/> 조만식의 지지기반은 그가 세운 [[조선민주당]]의 지지자였던 개신교세력과 [[부르조아|자산계급]]이었다.<ref name="cha11">찰스 암스트롱, 북조선 탄생 (김연철 번역, 서해문집, 2007) 97페이지</ref> 특히 [[평안남도]]에서 압도적이었던 보수적인 [[미국]]식 [[장로교]]도들 사이에서 폭넓은 지지를 획득하고 있었다.<ref name="cha195" />

| |

| − | | |

| − | 조만식과 그의 지지자들은 [[소련]]의 [[북한]] 점령 과정에서 점차 [[공산주의]]자들 및 [[소련]]과 충돌하게 되었다.<ref name="cha11"/> [[소련]]군은 어떻게든 조만식이 친[[소련]]적 입장에 서도록 회유와 압박을 가하였다.<ref name="이재호1"/>

| |

| − | | |

| − | ==== 신탁통치 반대운동 ====

| |

| − | {{본문|신탁 통치 반대 운동}}

| |

| − | [[1945년]] [[12월]] 신탁통치가 결정되면서 4개국 신탁통치안에 대한 문구가 쟁점이 되어 찬·반탁 구도가 설정되자 조만식에게는 정치적으로 불리하게 작용하였다.<ref name=autogenerated2 /> [[김구]]가 모스크바 3상회담에 반발, 강력한 반탁운동을 추진하자 [[12월 30일]] 결성된 신탁통치반대 국민총동원위원회 위원이 되었다.<ref>아! 비운의 역사현장 경교장(1993, 백범사상실천운동연합) 255</ref> 조만식은 광복 당시 북조선 지역에서 유력한 지도자였고 개신교인들을 중심으로 일정한 세력을 형성하고 있었다. 그는 [[모스크바 3상 회의]]에서 '통일 임시정부 수립'안에는 찬성했으나, [[소련]] 측에서 후견제로 표현한 신탁통치안에 대해서는 강력히 반발했다.<ref name="ReferenceA"/> [[12월 28일]] 모스크바 3상회의에 이어 모스크바 3국 외무장관회의에서 신탁통치안이 통과되자 [[소련]]은 조만식을 계속 재촉하였다.<ref name="이재호1"/> [[소련]]은 모스크바 결정에 대한 조만식의 격렬한 반대에 당황했던 것으로 추정된다.

| |

| − | | |

| − | [[안드레이 로마넨코|로마넨코]] 장군은 조만식이 [[모스크바]] 신탁통치 결정을 받아들이도록 신탁통치가 아니라 후견이라며 끈기있게 설득했고<ref name="cha199">찰스 암스트롱, 북조선 탄생 (김연철 번역, 서해문집, 2007) 199페이지</ref> 만일 조만식이 협력한다면 조선 정부의 고위직으로 옹립하고 김일성을 군부에만 맡기겠다는 파격적인 제안까지 했다.<ref name="cha199"/> 소련 군정청장 겸 [[소비에트 연방]] 극동사령부 정치위원 [[스티코프]]는 조만식을 찾아와 '당장 신탁 지지성명을 내라'고 요구하였다.<ref name="이재호1"/> 그러나, 조만식은 '그 말이 그 말'이라며 반대했을뿐 아니라 완강히 거절했다. 이에 흥분한 스티코프가 권총을 빼들고 위협하였다. 조만식은 자신의 한복 옷자락을 헤쳐 보이며 '그래, 쏘아라'고 맞받았다 한다. 그 기개에 질린 스티코프는 얼굴만 붉히고 되돌아갔다. [[이반 치스차코프|치스차코프]] 점령군 사령관은 '신탁통치 결정서에 서명만 해 주면 조선의 대통령으로 만들어 주겠다'고 조건을 제시하였으나 이를 받아들이지 않았다.<ref name="이재호1"/>

| |

| − | | |

| − | [[1945년]] [[12월 27일]] [[모스크바]] 결정이 알려진 직후, 조만식은 [[평안남도]] 인민위원회 확대회의에서 신탁문제를 둘러싸고 [[소련]]과 공개적으로 충돌했다.<ref name="cha199"/> [[소련]] 측은 [[1946년]] 1월 2일, 4일, 5일의 세차례에 걸쳐 조만식에게 새로 수립될 정부의 대통령 자리까지 제시하면서 [[모스크바 협정]]을 지지할 것을 요청했다.<ref name="박141">{{서적 인용

| |

| − | |저자=박명림

| |

| − | |제목=한국전쟁의 발발과 기원 2(기원과 원인)

| |

| − | |판=

| |

| − | |연도=1996

| |

| − | |출판사=나남

| |

| − | |출판위치=서울

| |

| − | |id={{ISBN|89-300-3478-0}}

| |

| − | |장=

| |

| − | |페이지=141-142쪽

| |

| − | |인용문=}}</ref><ref name="강228">강준만의 한국현대사산책:1940년대편 1권(인물과사상사, 2006) 228</ref>[[김일성]]도 [[1945년]] [[12월]] 말 이후 빈번하게 조만식을 방문하였으며, 조만식의 오랜 제자인 [[최용건]]은 조만식을 19번을 찾아가 설득하였지만 조만식은 끝내 모스크바 의정서에 대한 지지를 거부하였다.<ref name="박141"/><ref name="강228"/>

| |

| − | | |

| − | [[1946년]] [[1월 5일]] 이후에도 개신교인 중심의 [[조선민주당]]을 창당하여 반탁 운동을 벌이던 조만식은 뜻을 바꾸지 않았고, 신탁통치 협정문 안건에 관한 사회를 거부함으로써 북조선에서 정권을 잡은 [[김일성]] 세력에 의해 곧바로 인민정치위원회 위원장에서 축출된 뒤 조만식은 결국 1월 5일부터 연금상태에 처하게 되었다.

| |

| − | | |

| − | 당시 소련군 소좌로 제25군 특별정치선전공작대인 '제7부'의 부책임자로 있었던 [[레오니드 바신|레오니드 바신(Леонид Васин, 1915~2006)]]의 후일 증언에 의하면 북한주재 [[내무인민위원회]]총책 [[니콜라이 아노힌|아노힌 (Николай Анохин, 1898~1974)]] 소장이 협력을 거부하는 조만식에게 '일제가 항복 직전 그를 석방한 것은 일본 첩자였기 때문'이라는 누명을 씌워 신문과 방송이 이를 보도하게 한 후에 연금했다고 하였다.<ref>

| |

| − | [https://books.google.co.kr/books?id=QwjiBwAAQBAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Leonid+Vassin&source=bl&ots=Ktwx0smnXk&sig=3oTTb2KFd9VdHbqcNzcuIAKHq0o&hl=ko&sa=X&ved=0ahUKEwjTnMPh06rLAhUDnJQKHbE6D8gQ6AEILTAD#v=onepage&q=Leonid%20Vassin&f=false Jasper Becker, Rogue Regime: Kim Jong Il and the Looming Threat of North Korea] (Oxford University Press, 2005) p.50</ref><ref>[http://dlps.nanet.go.kr/SearchDetailView.do?cn=KINX1992032339&sysid=nhn 「날조된 英雄(영웅)」金日成(김일성) / 바신, 레오니드] 新東亞(신동아) 398호 (1992.11) pp.486-501</ref><ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0003620516 曺晩植(조만식) 제거 - 金日成(김일성) 등장 증언요지 (1)] 연합뉴스 1992-10-01<br>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0003619994 曺晩植(조만식) 제거 - 金日成(김일성) 등장 증언요지 (2)] 연합뉴스 1992-10-01<br>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0003619169 曺晩植(조만식) 제거 - 金日成(김일성) 등장 증언요지 (3) <完(완)>] 연합뉴스 1992-10-01</ref> 미군이 기록한 1948년 5월 남북협상차 방북후 귀환한 "김구, 김규식이 발표한 공동성명(Kim Koo and Kim Kiusic issue joint statement: 1948-05-06)"<ref name="joint">[http://db.history.go.kr/id/ps_002_1350 Kim Koo and Kim Kiusic issue joint statement (김구와 김규식의 공동성명)] 문서번호 501.BB-Korea/5-648, 발신 JACOBS, 수신 국무장관, 날짜 1948-05-06.</ref>에도 "양인 모두 조만식을 만나지 못했는데, 그를 친일 반역자로 낙인찍어 재판에 회부할 서류들을 마련중으로 보였다 (Both reported that they did not see Cho Man Sick, against whom dossier is apparently being compiled, for possible trial, as died in wool pro-Japanese traitor.)"고 하였다.

| |

| − | | |

| − | 북한은 내외 방문객들에게 조만식이 고급호텔에서 좋은 대접을 받고 있다고 선전했지만, 이는 명백한 연금이었다. 조만식이 물러난 조선민주당 위원장에는 빨치산파 [[최용건]]이, 부위원장에는 [[홍기주]]가 선출되었다. 이렇게 공산주의자들이 주도권을 쥠으로써 반탁운동의 중심이던 조선민주당은 찬탁의 거점으로 돌아서게 되었다.<ref>박헌영 평전, 안재성 지음. p311</ref>

| |

| − | | |

| − | ==== 정계 축출 이후 ====

| |

| − | ===== 연금생활 =====

| |

| − | [[파일:Cho Man-Sik.jpg|thumb|500px|1945년 9월의 조만식. 이 사진이 조만식의 마지막 독사진으로 알려져 있다.]]

| |

| − | 46년 1월 5일 [[고려호텔]]에 연금된 것을 시작으로 [[한국 전쟁]] 때까지 투옥되어 있었다. [[1월 23일]] [[김일성]]은 조만식을 반동으로 규탄하고 조선민주당을 접수, [[2월 24일]] [[최용건]]을 [[북조선민주당]] 당수로 임명하였다.<ref name=autogenerated3 /> 한편 조만식이 [[조선민주당]]에서 강제 축출되자 [[최용건]]은 '조만식이 [[일본]]인의 신민이 되는 것을 칭찬하고, 격려한 [[사이비]] [[민족주의]]자라고 격렬하게 성토했다.<ref name="cha11"/><ref>평양민보 1946년 4월 1일자</ref> [[1946년]] [[2월 1일]] 대한민국 비상국민회의가 개최되었는데 조만식은 [[김구]], [[김규식 (1881년)|김규식]], [[이승만]], [[권동진]], [[김창숙]], [[오세창]], [[홍명희]] 등과 함께 비상국민회의 대의원에 선출되었다.<ref name="비상362">이승만의 정치 이데올로기(서중석, 역사비평사, 2006) 362페이지</ref> [[미군정]]청의 [[브라운]] 소장이 방문하자, 그는 자신을 방문한 미군정청의 브라운에게 "나는 북한 일천만 동포와 운명을 같이 하겠소." 라며 월남권유를 거절하였다.

| |

| − | | |

| − | [[1946년]] [[2월 9일]]부터 [[2월 11일]]까지 북한을 방문한 [[여운형]]과 신탁통치 관련 안건에 관해 협의했다.<ref name=autogenerated2 /><ref name="신진2">신진보연대, 신진보리포트 2007년 봄호 (신진보연대, 2007) 135페이지</ref> 북한의 저명 인사들은 조만식에게 월남할 것을 권하였지만 그는 '이북 동포들이 고통 받고 있는데 나 혼자만 월남할 수 없다'며 듣지 않았다.<ref name="이재호1"/>

| |

| − | | |

| − | [[이승만]]과 [[김구]]는 [[1946년]] [[4월]] 밀사 김욱을 조만식에게 파견하였다.<ref name=autogenerated2 /><ref name="신진2"/> 밀사로 파견된 김욱을 접견한 조만식은 자신의 이름을 사용하는 것은 방임<ref name="신진2"/> 하면서도 직접 문서에 서명하지 않았다.<ref name=autogenerated2 /> 대신 밀사는 조만식의 유고시 그를 대행하는 [[이윤영 (1890년)|이윤영]]의 서명을 받아서 [[이승만]]과 [[김구]]에게 제출했고, 소련 측에 대한 반박자료로 미·소공위에 제출되었다. 이윤영은 ‘이승만과 김구에게만 이 문서를 보여준다’는 조건하에 서명하였지만 결국 문서가 공개되자 월남하였다.<ref name=autogenerated2 /><ref name="신진3">신진보연대, 신진보리포트 2007년 봄호 (신진보연대, 2007) 136페이지</ref> [[조선민주당]]은 당수인 조만식이 연금상태에 있던 상황에서 부당수인 [[이윤영 (1890년)|이윤영]]마저 월남하자 다른 부당수였던 [[최용건]]에 의해 장악되었다.<ref name=autogenerated2 />

| |

| − | | |

| − | [[1946년]] [[5월]] 남한과 북한의 단독정부 수립이 확실시되자 그는 밀사를 보내 후처 [[전선애]]를 불렀다. 자신의 최후를 예감하여 머리카락을 삭발해 두었다가 면회시간에 [[전선애]]에게 자신의 머리카락과 자른 일시를 적은 쪽지를 담은 흰 편지봉투를 [[전선애]]에게 건내주었다.<ref name="장로3"/>

| |

| − | | |

| − | 조만식은 아내 [[전선애]]에게 호텔에 놓여 있던 피아노로 찬송가를 연주하게 하였고 그 사이 세 자녀를 데리고 방으로 들어가 기도한뒤 작별인사를 나누었다.<ref name="장로3"/><ref name="완벽1"/> 자신의 죽음을 예감한 그는 여기서 눈뜬 장님을 만드는 것보다 위험이 따르겠지만 자녀들을 서울로 데려다가 공부를 시키는게 좋겠다며 아내에게 월남을 권고했고, 가족과 작별한 뒤 [[전선애]]는 조만식이 건네준 머리카락을 품에 간직하고 세 자녀와 함께 월남하였다.<ref name="한겨레1">[http://hanireporter.co.kr/section-005080000/2000/005080000200003292335444.html (부음) 조만식 부인 별세외] 한겨레 2000년03월29일자</ref><ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=015&aid=0000205860 (부음) 고당 조만식선생의 부인 전선애여사 타계] 한국경제 2000년 2000-03-29일자</ref> [[10월]] 남한 [[미군정]]의 경제고문 [[번스]](Authur C. Bunce)는 [[평양]] 방문기간 중 조만식을 만났다.<ref name="bun">[http://archive.history.go.kr/id/AUS179_01_04C0011_061 Report of the Visit of Arthur C. Bunce with Chancellor Balasanov in Pyongyang] 미국 국립문서기록관리청 (National Archives and Records Administration), 국사편찬위원화 전자사료관(The Archives of Korean History)</ref><ref name="cha199" /> 번스를 초청한 소련군의 경제고문인 1등 서기관 [[발라사노프]](Valasanov)는 조만식이 [[신탁통치]]를 지지하지 않는 반동이라고 번스에게 말했다.<ref name="bun"/><ref name="cha199"/> 번스에 의하면 당시 '조만식은 비교적 건강한 정신 상태에 있었다. 그런데 그는 우리를 떠나보내기를 주저했다.<ref name="bun"/><ref name="cha199"/>'고 진술했다.

| |

| − | | |

| − | 해방 초기에도 [[여운형]]· [[김규식 (1881년)|김규식]] 등으로부터 남한으로 내려오라는 권유가 있었으며<ref name=autogenerated1 /> 김일성 세력과 마찰을 빚던 즈음부터는 [[남한]]의 반공 우익 세력들과 [[미군정]], 월남한 개신교인들은 반탁 운동의 기수로 신망이 높은 그를 월남시키려는 노력을 계속했으나, 조만식은 북녘의 동포들을 버리고 혼자 내려갈수 없다며 월남을 거부했다.

| |

| | | | |

| − | ===== 북한 정부수립 이후 =====

| |

| − | [[파일:1950년 6월 17일 동아일보.jpg|썸네일|350px|right|[[1950년]] [[6월 17일]]자 [[동아일보]]. 조만식<->[[김삼룡]],[[이주하]] 맞교환 제의를 다룬 기사.]]

| |

| − | 1948년 5월 [[남북협상]]을 마치고 돌아가는 [[김구]]는 [[김일성]]에게 조만식을 데리고 가게 해줄것을 부탁하였으나 [[김일성]]은 자신에게는 권한이 없다며 주둔군 당국의 양해가 있어야 된다며 거절하였다.<ref>이정식, 《대한민국의 기원》(일조각, 2006) 112페이지</ref>

| |

| | | | |

| − | 1950년 6월 10일 [[한국 전쟁]]이 발발하기 보름 전에 [[북한]]에서는 전형적인 화전양면기만술의 일환으로 [[김삼룡 (1908년)|김삼룡]] 및 [[이주하]]를 조만식과 38선에서 교환하자며, 6월 23일을 협상기일로 제안했다.<ref>《[http://www.imhc.mil.kr/user/imhc/upload/pblictn/PBLICTNEBOOK_201306250728397770.pdf 韓國戰爭史 第1卷(改訂版) 北傀의 南侵과 緖戰期]》 〈第3章 北傀의 全面南侵 5. 高浪浦 -汶山-奉日川地區 戰鬪〉 [[대한민국 국방부|국방부 전사편찬위원회(戰史編纂委員會)]] (1977, 개정판) 393쪽. <!-- 한편 이무렵 政治的으로는 南勞黨의 李舟河, 金三龍 등과 그들이 監禁중인 曺晩植을 交換하기 위한 南北協商에서 6월 23일을 一方的으로 定해 놓고 기실 交換日字인 6월 23일을 期하여 당면의 2개사단을 大部隊 機動훈련으로 假裝하여 南侵 集結地인 38˚線上에 移動시켰던 것이다. --></ref> 이는 북한 부수상 겸 외무상인 [[박헌영]]의 강력한 요구에 따른 것이었다. 1950년 6월 16일 [[이승만]]은 북에서 먼저 보내라는 요구를 했고, 6월 18일 북한은 동시교환을 주장했다. 한동안 “먼저 보내라,” “아니다. 동시에 교환하자”라는 공방을 되풀이하였다.<ref>{{서적 인용|저자= [[강준만]] |제목= 한국현대사산책: 1950년대편 1권 |쪽=54 |인용문=<!-- 6월 10일 북한은 김삼룡과 이주하를 고당 조만식과 38선에서 교환하자고 제안했다. 이는 북한 부수상 겸 외무상인 박헌영의 강력한 요구에 따른 것이었다. 1950년 6월 16일 이승만은 북에서 먼저 보내라는 요구를 했고, 6월 18일 북한은 동시교환을 주장했다. 한동안 “먼저 보내라,” “아니다. 동시에 교환하자”라는 공방이 되풀이되었다…. 나) …나) 정창현, 『인물로 본 북한현대사』(민연, 2002), 120쪽.--> }}</ref><ref>사실, 이승만은 조만식이 남한에 내려오는 것을 달가워하지 않았다. 이승만은 '조만식을 삼팔선 이남까지 데리고 내려오라.'는 조건을 붙여 사실상 교환을 거부했다. <박헌영 평전>, 안재성 지음. p514</ref>

| |

| | | | |

| − | === 죽음 === | + | =='''참고문헌'''== |

| − | [[1950년]] [[5월 16일]] 북한 당국이 조만식을 남쪽에서 활동 중 체포되었던 [[김삼룡 (1908년)|김삼룡]], [[이주하]]와 교환할 것을 제의하기도 하였으나 [[이승만]]의 거부로 성사되지 못했다. 한국 전쟁 발발 후인 [[1950년]] [[10월 15일]] 조만식은 북한 내무성 안에서 일단의 내무서원들에 의해 살해되었다.<ref>{{서적 인용

| + | *『민중과 함께 한 조선의 간디: 조만식의 민족운동』(장규식,역사공간,2007) |

| − | |저자=박명림

| + | *『고당 조만식 사상의 연구노트』(홍만춘,혜림출판사,2004) |

| − | |제목=한국 1950 : 전쟁과 평화

| + | *『고당 조만식 회상록』(고당 기념사업회 편,조광출판,1995) |

| − | |판=

| + | *「조만식: 그는 누구인가」(김명섭,『주간조선』,2006) |

| − | |연도=2002

| + | * 고당조만식선생기념사업회 (http://godang.goorm.net) |

| − | |출판사=나남

| |

| − | |출판위치=서울

| |

| − | |id={{ISBN|89-300-3939-1}}

| |

| − | |장=

| |

| − | |페이지=

| |

| − | |인용문=}}</ref> 정황은 비슷하나 총살된 날짜가 [[10월 18일]]이라는 설도 있다([[박길룡]] 증언). [[소련]] 출신으로 김일성의 통역과 북한 외무성 제1부상을 지내다가 [[1959년]] 소련으로 돌아갔던 [[박길룡]] 등의 증언에 의하면 조만식은 [[1950년]] [[10월 18일]] 퇴각 중이던 북한 지도부의 결정에 따라 대동강변 내무성 정보처에서 한규만 소좌 등에 의해 다른 민간인들과 함께 학살되었다고 한다.<ref name=autogenerated1 /><ref name="cha200">찰스 암스트롱, 북조선 탄생 (김연철 번역, 서해문집, 2007) 200페이지</ref> 그러나 [[중공군]]과 함께 [[북한]] 당국이 다시 [[평양]]에 들어온 이후, 그의 죽음은 유엔군 및 한국군에 의한 학살이라고 주장된 바 있다.<ref name=autogenerated1 />

| |

| | | | |

| − | === 사후 ===

| |

| − | [[1970년]] [[8월 15일]] [[건국훈장|건국공로훈장]] 대한민국장(훈 1등)이 추서되었다.

| |

| | | | |

| − | [[1965년]] '고당의 날' 기념준비위원회가 주최한 '고당경모회'행사가 거행되었다. [[1966년]] 평남민보사 발행으로 일대기인 <고당조만식>이 발간되었다. [[1976년]] [[1월 21일]] 고당조만식선생기념사업회(초대 회장 [[한경직]](韓景職), 상임위원장 [[박재창]](朴在昌))가 창립되었다. [[1976년]] [[12월 7일]] [[어린이대공원]]에 동상이 건립되었고, [[1992년]] [[10월 20일]] 오두산 통일전망대에도 동상이 건립되었다.

| |

| | | | |

| − | [[1991년]] [[11월 5일]] [[서울특별시]] 동작동 [[국립서울현충원|국립묘지]]에서 열린 고당선생 추모-안장식때 시신 대신 유발이 안장되었다.<ref name="한겨레1"/> [[1993년]] [[8월 23일]] '고당조만식선생 물산장려운동73주년 기념 학술대회'가 열렸다. [[1995년]] [[10월]] 저서 고당조만식회상록 이 출간되었다. 현재 [[서울]] [[능동 (서울)|능동]] [[어린이대공원]]과 [[경기도|경기]] [[파주시|파주]]의 [[오두산 통일전망대]]에 동상이, [[저동]]에는 [[고당기념관]]이 세워져 있다. [[2000년]] [[3월 27일]] 후처 [[전선애]]가 사망하자 국립묘지 조만식의 묘소 옆에 합장되었다.<ref name="한겨레1"/> 매년 [[10월 16일]]~[[10월 17일]] 사이에 추모식이 열리고 있다.

| + | [[분류:1883년 출생]] |

| − | | + | [[분류:1950년 사망]] |

| − | ==== 가족의 행방 ====

| |

| − | 고려호텔 연금 기간 동안 그와 함께 있던 차남 [[조연창]]과 사위 [[강의홍]]은 한국 전쟁 직전에 투옥된 것으로 알려져 있으며, 이후 행방은 묘연하다.<ref>전선애, [http://www.chang-jo.net/%EA%B3%A0%EB%8B%B9%ED%9A%8C%EC%83%81%EA%B8%B0.htm 고당선생 회상기] (창녕조씨 홈페이지)</ref> 6.25사변 전에 강제노동소로 끌려간 후 그는 질병으로 남평양의과대학병원에 옮겨졌고 다시 미림리에 있는 치안국에 이감된 이후 소식 불명이다. [[전선애]]가 월남할 때 데려온 자녀들 중 [[조연흥]]은 [[조선일보]] 전무와 이사를 지내기도 했다.

| |

| − | | |

| − | == 이력 ==<!--본문에 포함되지 않은 내용만-->

| |

| − | * [[1888년]] 서당에서 한문 수학

| |

| − | * [[1895년]] 첫 번째 부인 박씨와 결혼

| |

| − | * [[1897년]] 장사에 종사하기 시작

| |

| − | * [[1899년]] 아들 칠숭(七崇) 태어남

| |

| − | * [[1902년]] 첫 부인 박씨 사망, 전주이씨 이의식(李義植)과 재혼

| |

| − | * [[1907년]] [[미국]]에서 귀국한 [[안창호]]가 [[경성부]]와 [[평양시|평양부]]에서 강연, 조만식은 안창호의 강연을 찾아다니며 들었음

| |

| − | * [[1909년]] 아들 칠숭 사망

| |

| − | * [[1910년]] [[3월]] [[일본]] [[도쿄]]에서 메이지대학교 전문부 법학과에 입학.

| |

| − | * [[1910년]] [[음력 3월 25일]] 장녀 조선부(曺善富) 출생.

| |

| − | * [[1910년]] [[8월]] 한일합방을 축하하는 평양 거주 [[일본]]인 행사에 반발, 일본인 행사를 방해하려 하였으나 아버지의 만류로 그만둠.

| |

| − | * [[1911년]] [[일본]] [[도쿄]]에 재일 한국인 교회를 설립하고 신자 대표직을 맡았다. 이무렵 고하(古下) [[송진우 (정치인)|송진우]], 인촌(仁村) [[김성수 (1891년)|김성수]]등을 만나 자주 교류하였다.

| |

| − | * [[1913년]] [[4월]] [[평안북도]] [[정주군]] 오산학교 교사로 초빙되어 부임하였다.

| |

| − | * [[1914년]] [[5월 20일]] 아들 조연명(曺然明) 태어남

| |

| − | * [[1916년]] [[음력 5월 15일]] 딸 조선희(曺善姬) 태어남

| |

| − | * [[1919년]] [[2월]] 오산중학교 교사직을 사임

| |

| − | * [[1919년]] [[3월 3일]] [[3.1운동]]의 영향으로 평양 모락시장(沙川市場)에서 모락시장 만세사건이 일어나, 만세운동에 가담하였다.

| |

| − | * [[1919년]] [[3월 4일]] 3.1운동 직후 대사명을 띠고 도인권(都寅權)과 [[상해임시정부]]로 향하던 중 [[평안남도]] 강동군 열패에서 [[일본]] 헌병 보조원을 사칭하는 자에게 붙잡힘, 헌병 보조원의 밀고로 [[평양형무소]]에 투옥.

| |

| − | * [[1920년]] [[8월 23일]] 평양에서 조선물산장려회를 창립함

| |

| − | * [[1921년]] 평양 YMCA청년회 총무로 선출

| |

| − | * [[1920년]] [[9월]] 서울 형무소에 가서 남강(南岡) 이승훈을 면회

| |

| − | * [[1927년]] [[신간회]] 결성에 참여<ref name="건국2"/> >

| |

| − | * [[1932년]] 평양 YMCA청년회 총무를 사퇴

| |

| − | * [[1932년]] [[6월 15일]] 제8대 [[조선일보]] 사장 취임

| |

| − | * [[1933년]] [[7월 18일]] 조선일보 사장 사임

| |

| − | * [[1935년]] [[8월 27일]]~[[8월 30일]] 금강산 장안사 방문

| |

| − | * [[1936년]] [[마산]]에 내려가 [[오산학교]] 시절 제자인 [[주기철]] 목사를 산정현교회 목사로 부임해줄 것을 부탁하였다.

| |

| − | * [[1936년]] [[8월 18일]] 딸 조선희(曺善姬), 강의홍(康義弘)과 결혼.

| |

| − | * [[1936년]] [[4월]] 잡지 《삼천리》지에 <생산과 소비의 우리의 각오>라는 논설을 발표.<ref name="장로6"/>

| |

| − | * [[1937년]] [[조선총독부]] [[조선군 (일본 제국)|조선군]] 사령관 [[이타가키 세이시로]]가 순시차 평양에 들러 그를 만나고자 했을 때, 그는 만나주지 않고 [[강서군|강서]]로 피신했으며, 끝까지 한복을 고수하였다.

| |

| − | * [[1942년]] [[11월 14일]] 아들 조연수(曺然守) 출생

| |

| − | * [[1943년]] [[8월 14일]] 맏사위 정재윤(鄭在允) 41세로 사망

| |

| − | * [[1943년]] 신사참배와 지원병제도 협조 거부<ref name="건국2"/>

| |

| − | | |

| − | == 저서 ==

| |

| − | * 《고당 조만식 회상록》(1995, 고당조만식기념사업회)

| |

| − | | |

| − | == 가계 ==

| |

| − | * 아버지 : 조경학(曺景學, ? ~ [[1930년]] [[음력 4월 14일]])

| |

| − | * 어머니 : 경주김씨 김경건(金敬虔, ? ~ [[1931년]] [[음력 4월 14일]])

| |

| − | ** 여동생 : 조은식([[1887년]] ~ ?)

| |

| − | * 처 : 박씨(朴氏, [[1880년]] ~ [[1903년]])

| |

| − | ** 첫째 아들 : 조칠숭(曺七崇, [[1899년]] ~ [[1909년]])

| |

| − | * 처 : 이의식(李義植, [[1885년]] ~ [[1935년]])

| |

| − | ** 둘째 아들 : 조연명(曺然明, [[1914년]] [[5월 20일]] ~ 1989년)

| |

| − | ** 셋째 아들 : [[조연창]]

| |

| − | ** 첫째 딸 : 조선부(曺善富, [[1910년]] [[음력 3월 25일]] ~ )

| |

| − | ** 둘째 딸 : 조선희(曺善姬, [[1916년]] [[음력 5월 15일]] ~ )

| |

| − | ** 사위 : [[강의홍]]

| |

| − | * 처 : [[전선애]](田善愛, [[1904년]] [[9월 22일]] ~ [[2000년]] [[3월 29일]]), 독립운동가 겸 교육자, 조만식의 제자이자 후처.<ref name="한겨레1" />

| |

| − | ** 넷째 아들 : [[조연흥]](曺然興, [[1940년]] [[2월 6일]] ~ ) 언론인·[[조선일보]]사 이사 역임<ref>조연흥은 [[1967년]] 조선일보에 입사해 38년간 근무하고 [[조선일보]] 사회부장, 제작국장, 전무이사 등을 지냈으며 [[2005년]] 정년퇴임했다.</ref>

| |

| − | ** 다섯째 아들 : 조연수(, 고당조만식기념사업회 사무국장)

| |

| − | ** 셋째 딸 : 조선영

| |

| − | | |

| − | == 기타 ==

| |

| − | === 조만식을 연기한 배우들 ===

| |

| − | * [[박종관]] - [[1981년]] ([[제1공화국 (드라마)|제1공화국]]) [[MBC]] 드라마

| |

| − | * [[박웅]] - [[1991년]] ([[여명의 그날]]) [[KBS]]1 드라마

| |

| − | | |

| − | === 참고 자료 ===

| |

| − | {{위키공용분류}}

| |

| − | | |

| − | * {{서적 인용

| |

| − | |저자=송삼용

| |

| − | |제목=고당 조만식 - 하나님이 보낸 사람 민족지도자

| |

| − | |판=

| |

| − | |연도=2006

| |

| − | |출판사=생명의말씀

| |

| − | |출판위치=서울

| |

| − | |id={{ISBN|978-89-04-11079-7}}

| |

| − | |장=

| |

| − | |페이지=

| |

| − | |인용문=}}

| |

| − | * {{서적 인용

| |

| − | |저자=장규식

| |

| − | |제목=민중과 함께 한 조선의 간디

| |

| − | |판=

| |

| − | |연도=2007

| |

| − | |출판사=역사공간

| |

| − | |출판위치=서울

| |

| − | |id={{ISBN|978-89-90848-32-1}}

| |

| − | |장=

| |

| − | |페이지=

| |

| − | |인용문=}}

| |

| − | * {{서적 인용

| |

| − | |저자=오병학

| |

| − | |제목=조만식

| |

| − | |판=

| |

| − | |연도=1998

| |

| − | |출판사=규장

| |

| − | |출판위치=서울

| |

| − | |id={{ISBN|89-7046-461-1}}

| |

| − | |장=

| |

| − | |페이지=

| |

| − | |인용문=}}

| |

| − | * [http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2008/08/08/2008080801467.html 광복 1년 전 미군(美軍) 정보당국이 작성한 '조선 지도자 5인(人)' 평가표] 조선일보 2008.08.08

| |

| − | * [http://playculture.chosun.com/site/data/html_dir/2008/08/08/2008080800505.html 조선 유력인사 5명 美 인물평가 내용] 조선일보 2008.08.08

| |

| − | | |

| − | == 참고 문헌 ==

| |

| − | * [[조영암]], 《고당 조만식》, 부산(釜山), 정치신문사(政治新聞社), 1953.

| |

| − | * 고당전·평양지간행회(古堂傳·平壤誌刊行會) 편, 《고당 조만식(古堂 曺晩植)》, 서울, 평남민보사(平南民報社), 1966.

| |

| − | * 한근조, 《위대한 한국인-조만식》, 태극출판사, 1973.

| |

| − | * 김교식, 《한국의 인물:조만식》, 계성출판사, 1984.

| |

| − | * 대한민국 국가보훈처, [http://narasarang.mpva.go.kr/data/downloadFile.asp?filename=monthhero\199302_1.hwp 이 달의 독립 운동가 상세자료 - 조만식], 1993년

| |

| − | * 고당기념사업회 편, 《고당조만식회상록》, 조광출판사, 1995.

| |

| − | * 송삼용, 《고당 조만식(하나님이 보낸 사람 민족지도자)》, 생명의말씀사, 2006.

| |

| − | * 찰스 암스트롱 저, 김연철 역, 《북조선 탄생》, 서해문집, 2007.

| |

| − | * 정연선, 《한국정치특강: 한국정치특수주제》, 숭실대학교출판부, 2009.

| |

| − | * 고당 기념사업회, 《북한 일천만 동포와 생사를 같이 하겠소 : 민족의 영원한 스승, 고당 조만식 전기》, 기피랑, 2010년

| |

| − | * 《[http://www.yes24.com/24/goods/4130859?scode=032&OzSrank=1 한국사 시민강좌: 47집(2010년) - 특집,대표적 독립운동가 12인]》 장규식 저. p.135~148

| |

| − | | |

| − | == 같이 보기 ==

| |

| − | {{col-begin}}

| |

| − | {{col-3}}

| |

| − | * [[물산장려회]]

| |

| − | * [[건국준비위원회]]

| |

| − | * [[건국동맹]]

| |

| − | * [[주기철]]

| |

| − | * [[안재홍]]

| |

| − | * [[여운형]]

| |

| − | * [[물산장려운동]]

| |

| − | * [[민립대학기성회]]

| |

| − | * [[여운형]]

| |

| − | * [[김성수 (1891년)|김성수]]

| |

| − | * [[송진우 (정치인)|송진우]]

| |

| − | * [[김병조]]

| |

| − | * [[주기철]]

| |

| − | * [[이상재]]

| |

| − | * [[김두봉]]

| |

| − | {{col-3}}

| |

| − | * [[안창호]]

| |

| − | * [[유영모]]

| |

| − | * [[윤치호]]

| |

| − | * [[이승훈]]

| |

| − | * [[함석헌]]

| |

| − | * [[오영선]]

| |

| − | * [[우덕순]]

| |

| − | * [[신간회]]

| |

| − | * [[신탁통치 반대운동]]

| |

| − | * [[조선민주당]]

| |

| − | * [[스티코프]]

| |

| − | * [[김규식]]

| |

| − | * [[김구]]

| |

| − | * [[이승만]]

| |

| − | * [[김원봉]]

| |

| − | {{col-3}}

| |

| − | * [[한국 전쟁]]

| |

| − | * [[한근조]]

| |

| − | * [[이윤영 (1890년)|이윤영]]

| |

| − | * [[함태영]]

| |

| − | * [[장준하]]

| |

| − | * [[장면]]

| |

| − | * [[이유필]]

| |

| − | * [[백선엽]]

| |

| − | * [[백인엽]]

| |

| − | * [[최기일]]

| |

| − | * [[김석창 (1876년)|김석창]]

| |

| − | * [[김예진]]

| |

| − | * [[독립유공자로 대한민국장을 수여받은 사람]]

| |

| − | {{col-end}}

| |

| − | | |

| − | == 각주 ==

| |

| − | {{각주|30em}}

| |

| − | | |

| − | == 외부 링크 ==

| |

| − | * [http://godang.goorm.net/ 고당 조만식 선생 기념사업회 홈페이지]

| |

| − | * [http://choga.wo.to/choga8/choga8-1.htm 조만식 연보]

| |

| − | * [http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=200808081801095&code=100100 미군이 가장 주목한 지도자는 조만식…5인 평가표 발굴 ] -경향신문

| |

| − | * [http://www.konas.net/article/article.asp?idx=19215 한국의 간디 고당 조만식 59주기 추모식]

| |

| − | | |

| − | {{1993년-이 달의 독립운동가}}

| |

| − | {{조선미디어그룹}}

| |

| − | {{건국훈장 대한민국장}}

| |

| − | [[분류:1883년 태어남]] | |

| − | [[분류:1950년 죽음]] | |

| − | [[분류:조선민주주의인민공화국의 사형된 사람]]

| |

| − | [[분류:화기에 죽은 사람]]

| |

| − | [[분류:테러 피해자]]

| |

| − | [[분류:범죄 피해자]]

| |

| − | [[분류:반일 감정]]

| |

| − | [[분류:반공주의자]]

| |

| − | [[분류:한국의 반전 운동가]]

| |

| − | [[분류:한국의 기독교운동가]]

| |

| − | [[분류:조선의 상인]]

| |

| − | [[분류:대한제국 사람]]

| |

| | [[분류:일제 강점기의 기독교운동가]] | | [[분류:일제 강점기의 기독교운동가]] |

| | [[분류:일제 강점기의 교육인]] | | [[분류:일제 강점기의 교육인]] |

| | [[분류:일제 강점기의 언론인]] | | [[분류:일제 강점기의 언론인]] |

| − | [[분류:일제 강점기의 작가]]

| |

| − | [[분류:일제 강점기의 저술가]]

| |

| | [[분류:일제 강점기의 사회 운동가]] | | [[분류:일제 강점기의 사회 운동가]] |

| | [[분류:한국의 독립운동가]] | | [[분류:한국의 독립운동가]] |

| | [[분류:건국훈장 대한민국장 수훈자]] | | [[분류:건국훈장 대한민국장 수훈자]] |

| − | [[분류:한국의 군정기]]

| |

| − | [[분류:조선인민공화국]]

| |

| − | [[분류:건국준비위원회]]

| |

| − | [[분류:한국 전쟁 관련자]]

| |

| − | [[분류:전조선 제정당사회단체 대표자 연석회의]]

| |

| − | [[분류:조선일보사|조만식]]

| |

| − | [[분류:조선민주주의인민공화국의 정치인]]

| |

| − | [[분류:유교 이탈자]]

| |

| − | [[분류:한국의 장로교도]]

| |

| − | [[분류:조선민주주의인민공화국의 개신교도]]

| |

| − | [[분류:조만식| ]]

| |

| − | [[분류:여운형]]

| |

| − | [[분류:함석헌]]

| |

| − | [[분류:김규식]]

| |

| − | [[분류:김구]]

| |

| − | [[분류:이승만]]

| |

| | [[분류:숭실학당 동문]] | | [[분류:숭실학당 동문]] |

| | [[분류:세이소쿠가쿠엔 고등학교 동문]] | | [[분류:세이소쿠가쿠엔 고등학교 동문]] |

| 459번째 줄: |

69번째 줄: |

| | [[분류:창녕 조씨]] | | [[분류:창녕 조씨]] |

| | [[분류:평안남도 출신]] | | [[분류:평안남도 출신]] |

| − | [[분류:평양 소련군정 관련자]]

| |

| − |

| |

| − | ==작성자 및및 기여자==

| |

| − | [[분류:인물]] [[분류:작성자 이서영]]

| |