"김정희 필 서원교필결후"의 두 판 사이의 차이

황지원(2211067) (토론 | 기여) (→형태 및 특징) |

황지원(2211067) (토론 | 기여) (→의의 및 평가) |

||

| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||

==의의 및 평가== | ==의의 및 평가== | ||

| + | 비록 김정희의 필사본인 『완당선생전집·서원교필결후』와 일부 차이가 있지만 필법 훈련에 있어 금석학 연구의 중요성을 강조한 내용은 우리나라 서예 이론 연구에 중요한 자료라 할 수 있다. 행서체로 쓴 추사의 글씨를 확인할 수 있는 자료로서도 가치가 높으며 난초 그림과 산수화도 수록되어 있어 작품으로서의 가치가 있다. 조선 후기 서예 이론서로서 독보적인 위치에 있던 이광사의 『서결』의 문제점을 하나하나 논박하였다는 점에 그 의의가 있다. 그러나 청조(淸朝)의 금석고증학(金石考證學)을 적극적으로 수용하여 비학(碑學)의 이론을 섭렵했던 김정희의 시각으로 볼 때 이전 세대인 이광사의 이론적 체계가 한계를 드러낼 수밖에 없었다는 점도 인식할 필요가 있다. | ||

2022년 11월 29일 (화) 19:27 판

김정희 필 서원교필결후(金正喜 筆 書員嶠筆訣後)

기본정보

작품 소개

'김정희 필 서원교필결후'는 추사(秋史) 김정희(金正喜, 1786~1856)가 조선 후기 서예가 이광사(李匡師, 1705~1777)가 쓴 『서결ㆍ전편』의 자서(自序)에 해당하는 부분에 대해 비판한 글을 행서로 쓴 것이다.김정희가 행서로 쓴 친필 원고라는 점에서 작품으로서의 가치가 있으며 김정희가 이광사의 서예 이론을 전반적으로 검토하여 반론을 제기했다는 점에서 서예사적 의의도 높다. 본 유물의 내용은 필사본인 『완당선생전집·서원교필결후(阮堂先生全集·書圓嶠筆訣後)』와도 겹치는 부분이 있으나 일부 차이가 발견된다는 점에서도 중요성을 가진다. 또한 김정희가 서예 훈련을 위해 금석문 고증의 필요성을 강조한 부분은 조선시대 서예 이론 연구에 중요한 시사점을 줄 뿐 아니라 김정희가 구축한 서론(書論)의 핵심이라는 점에서도 주목할 필요가 있다. 아울러 김정희의 행서를 통해 추사체의 일면을 확인할 수 있을 뿐 아니라 서첩에 수록된 김정희의 수묵산수도(水墨山水圖) 3점을 통해 김정희 문인화(文人畵)의 일면을 확인할 수 있어 가치가 높다.

구성 및 내용

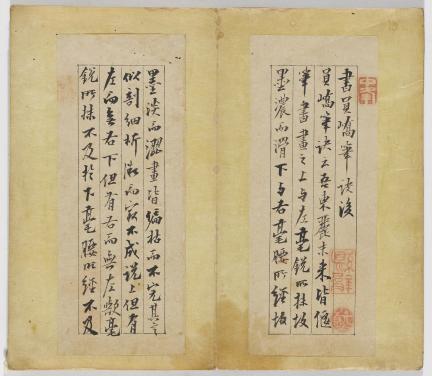

본 유물은 김정희의 묵서로 크기는 가로 9.1㎝ 세로 23㎝이며 총 30폭의 서첩이다. 내용은 제2장~제13장에 23엽으로 구성되어 있다. 제13장의 제26엽에는 별도의 색지에 행서로 8행의 제발을 썼다. 제1장 1~2엽에는 난초가 그려져 있으며, 제14장 27엽에는 황토색 종이에 산수화를 그렸다. 28엽에는 흰색 종이에 산수화를 그렸으며 제15장 29~30엽에는 바위, 나무, 사람이 있는 그림이 있다.

본 유물에서 김정희는 원교 이광사의 ‘언필(偃筆)’ 이론을 ‘가장 말이 안 되는 소리(最不成說)’라고 비판했다. 이광사의 언필 이론이란 붓털을 곧게 세워서 운필하지 않고 붓이 한 방향으로 누운 채 운필하게 해야 한다는 뜻이다. 즉 살아있는 글씨를 쓰기 위해서 붓의 한 면만을 이용하여 종이와 붓털이 닿는 면이 거의 바뀌지 않는 상태로 붓이 누운 채 진행하게 한다는 의미이다. 이에 대해 김정희는 언필로 쓰면 편봉(偏鋒)이 되어 한쪽 면만을 쓰게 되어 좋은 글씨가 나올 수 없다는 점을 역설하며 이광사의 이론을 반박하였다.

김정희가 이광사가 쓴 『서결(書訣)』 중 자서(自序)에 해당하는 내용을 반박한 글이다. 행서로 썼으며 서첩으로 장황되어 있다. 맨 앞에 ‘서원교필결후(書員嶠筆訣後)’라는 제목을 써놓았다. ‘원교필결(員嶠筆訣)’은 보물로 지정되어 있는 이광사 필 서결(李匡師筆書訣)을 가리킨다. 김정희는 이광사의 『서결』 중 모두 아홉 가지 내용을 들어 비판했으며, 마지막에는 운필법(運筆法)과 선본(善本) 학습에 대한 제안을 하였다. 조목별로 내용을 살펴보면 다음과 같다.

- 붓을 뉘어 쓰는 언필(偃筆)의 폐해를 지적한 것에 대해 묵법(墨法)에 대한 영향은 한마디도 없고 필법(筆法)만을 갖고 논한 것을 비판하였다.

- 획을 시작할 때 붓털을 펴서 날카로운 칼로 자른 듯해야 한다는 주장이 근거가 없음을 비판하였다.

- 붓을 단단하게 다지는 축필법(築筆法)이 본래의 의미와 방법에서 많이 벗어났다고 비판하였다.

- 붓이 앞서고 손이 뒤 따른다[筆先手後]는 주장에 대해 선후가 뒤바뀐 점을 비판하였다.

- 점을 찍는 법[點法]에 있어 형태는 뾰족하되 붓털은 펴지게 한다는 주장의 모순됨을 비판하였다.

- 네모반듯하고 가지런한 결구(結構)를 비판하며 그 대표적인 예로 당(唐) 구양순(歐陽詢), 안진경(顏眞卿)의 글씨를 거론한 것에 대해 전혀 근거가 없는 주장이라고 비판하였다.

- 이광사가 자신의 주장을 왕희지의 여러 서첩과 결부시킨 것에 대하여 현존하는 왕희지 서첩이 대부분 위작이며 진안(眞贋)이 뒤섞인 것이라 근거로 삼을 수 없다고 비판하였다.

- 이광사가 한예(漢隷)의 품제(品第)를 다루며 예기비(禮器碑)를 최고로 친 것에 동의하면서도 수선비(受禪碑)를 함께 거론한 것을 비판하였다.

- 이광사가 천품은 뛰어났으나 배움이 없었다고 한 뒤, 고금 법서(法書)의 선본(善本)을 보지 못하고 대가(大家)에게 배우지 못한 한계가 있다고 지적하였다.

김정희는 이광사의 『서결』의 내용에 대해 아홉 조목을 들어 지적하는 한편, 마지막에는 앞서 거론한 문제점들을 보완하기 위한 방법으로 중봉(中鋒)과 역필(逆筆)에 의한 운필법, 그리고 당비(唐碑)의 선행 학습을 통해 왕희지 고법(古法)으로 들어갈 것을 제안하였다.

형태 및 특징

표지에 ‘완당시병완(阮堂試病腕)’이라고 쓴 제첨(題簽)이 있다. 24면에 걸쳐 글씨가 쓰여 있고, 서첩 말미에 김정희의 수묵산수(水墨山水) 3점이 함께 실려 있다. 각 면의 크기는 세로 23㎝, 가로 9.1㎝이다. 곳곳에 ‘중봉(中鋒)’ 인장이 찍혀있고, 앞뒤로는 ‘현비(懸臂)’, ‘원정사(元貞士)’, ‘완당(阮堂)’, ‘곡인(穀人)’ 인장이 찍혀 있다.

의의 및 평가

비록 김정희의 필사본인 『완당선생전집·서원교필결후』와 일부 차이가 있지만 필법 훈련에 있어 금석학 연구의 중요성을 강조한 내용은 우리나라 서예 이론 연구에 중요한 자료라 할 수 있다. 행서체로 쓴 추사의 글씨를 확인할 수 있는 자료로서도 가치가 높으며 난초 그림과 산수화도 수록되어 있어 작품으로서의 가치가 있다. 조선 후기 서예 이론서로서 독보적인 위치에 있던 이광사의 『서결』의 문제점을 하나하나 논박하였다는 점에 그 의의가 있다. 그러나 청조(淸朝)의 금석고증학(金石考證學)을 적극적으로 수용하여 비학(碑學)의 이론을 섭렵했던 김정희의 시각으로 볼 때 이전 세대인 이광사의 이론적 체계가 한계를 드러낼 수밖에 없었다는 점도 인식할 필요가 있다.