"김소월"의 두 판 사이의 차이

(→작품 경향) |

(→작품 경향) |

||

| 83번째 줄: | 83번째 줄: | ||

===작품 경향=== | ===작품 경향=== | ||

| − | + | #'''한(恨)''' | |

소월의 작품 세계는 '한의 정서' 에서 비롯된다. 그의 생애를 보면 알 수 있듯이, [[일제강점기]]라는 시대적, 민족적 배경과 순탄하지 않았던 가정사가 소월 시에 나타나는 '한의 정서'의 기반이 되었다. 소월의『먼 후일』에서는 임을 잊지 못해 그리워하는 마음을 '잊었노라'라는 [[반어적 표현]]으로 반복함으로써 한의 감정을 드러내고 있다. 「[[진달래꽃]]」에서는 떠나보내고 싶지 않은 진심을 대신하여 임을 보내고, 죽어도 아니 눈물 흘리겠다 말한다. 그립고 슬픈 마음을 직접적으로 표현하지 않아도 그 감정이 '한'으로 이어져 독자의 가슴에 사무치는 것이다. 한 맺혀 응어리진 마음은 동시에 슬픔을 극복하려는 의지로 표현되기도 한다. | 소월의 작품 세계는 '한의 정서' 에서 비롯된다. 그의 생애를 보면 알 수 있듯이, [[일제강점기]]라는 시대적, 민족적 배경과 순탄하지 않았던 가정사가 소월 시에 나타나는 '한의 정서'의 기반이 되었다. 소월의『먼 후일』에서는 임을 잊지 못해 그리워하는 마음을 '잊었노라'라는 [[반어적 표현]]으로 반복함으로써 한의 감정을 드러내고 있다. 「[[진달래꽃]]」에서는 떠나보내고 싶지 않은 진심을 대신하여 임을 보내고, 죽어도 아니 눈물 흘리겠다 말한다. 그립고 슬픈 마음을 직접적으로 표현하지 않아도 그 감정이 '한'으로 이어져 독자의 가슴에 사무치는 것이다. 한 맺혀 응어리진 마음은 동시에 슬픔을 극복하려는 의지로 표현되기도 한다. | ||

소월의 또다른 시 「길」에서는 길을 잃고 방황하는 나그네의 모습을 연상케 한다. 이를 통해 [[일제강점기]] 시대, 나라를 잃고 몸과 마음 둘 곳 하나 없었던 처지를 드러낸다.「길」에서의 '한'은 억압과 탄압의 시대 를 살았던 사람들의 애환을 표현하고 있다. | 소월의 또다른 시 「길」에서는 길을 잃고 방황하는 나그네의 모습을 연상케 한다. 이를 통해 [[일제강점기]] 시대, 나라를 잃고 몸과 마음 둘 곳 하나 없었던 처지를 드러낸다.「길」에서의 '한'은 억압과 탄압의 시대 를 살았던 사람들의 애환을 표현하고 있다. | ||

이처럼 소월 시에서 나타나는 '한의 정서'는 크게 둘로 나눌 수 있다. 임과의 이별 상황에서 느끼게 되는 '한'과 조국을 잃은 비애로부터 표출되는 '한'이다. 하지만 이 두 갈래의 감정을 명확히 구분 짓기는 어렵다. '한'에는 하나로 표현할 수 없는, 슬픔·원망·안타까움 등의 복합적인 감정이 얽혀있다. 일제의 탄압이라는 시대적 상황과 좋지 못했던 소월의 가정사를 고려한다면, 소월 시에 등장하는 '한'은 여러 감정이 뒤섞여 토해낸 울분이라고 할 수 있다. | 이처럼 소월 시에서 나타나는 '한의 정서'는 크게 둘로 나눌 수 있다. 임과의 이별 상황에서 느끼게 되는 '한'과 조국을 잃은 비애로부터 표출되는 '한'이다. 하지만 이 두 갈래의 감정을 명확히 구분 짓기는 어렵다. '한'에는 하나로 표현할 수 없는, 슬픔·원망·안타까움 등의 복합적인 감정이 얽혀있다. 일제의 탄압이라는 시대적 상황과 좋지 못했던 소월의 가정사를 고려한다면, 소월 시에 등장하는 '한'은 여러 감정이 뒤섞여 토해낸 울분이라고 할 수 있다. | ||

| − | + | #'''여성적 정조''' | |

「예전엔 미처 몰랐어요」와 「님에게」라는 시를 보면, 여성이 임을 그리워하며 시를 작성한 것 같다는 착각을 불러일으킨다. 그는 대부분의 시적 화자를 당대 사회에서 흔히 볼 수 있는 여성으로 설정했다. 「초혼」처럼 남성적 절규를 표현한 작품도 있으나 극히 예외적이고, 그의 시 대부분은 상처 입은 여성의 애절한 마음을 그려내고 있다. 운명론적 인생관을 가진 수동적 여성이 자기희생적인 태도로 시를 전개하여 민요적 특성을 강화했고, 애절한 마음을 섬세하게 형상화하여 서정적 완결성을 높였다. 작품 초기에는 개인의 아픔을 드러내기 위한 소재로 여성적 정조를 활용하는 경향이 보인다. 3·1운동 실패 이후 고문당하는 동료들과 와해하는 오산학교를 보며 엄청난 상실감을 느꼈고, 이 감정을 사랑에 대한 서러움(정념)으로 비유하여 통탄한 감정을 표출했다. 이렇게 주체를 잃고 방황하는 현실에서 ‘님’, ‘그 여자’, ‘그대’ 등의 소재를 활용하여 존재 방안을 모색해가는 과정을 그려냈다. 반면 작품 후반부로 가면 식민지의 안타까운 현실에 적극적인 관심을 드러내며 독자와 공감하는 모습을 보인다.「비오는 날」, 「가혹한 인생」, 「봄바람」 등의 시에서 일제강점기에 소외된 사람들의 처지를 직시하며 연대를 추구하는 모습을 찾아볼 수 있다. 이러한 점에서 김소월의 여성적 정조 활용은 일제 사회의 현실에 대한 비판적 메시지를 ‘연애 담론’으로 우회해서 표현하여 일제의 검열을 피한한 것이라 해석되기도 한다. | 「예전엔 미처 몰랐어요」와 「님에게」라는 시를 보면, 여성이 임을 그리워하며 시를 작성한 것 같다는 착각을 불러일으킨다. 그는 대부분의 시적 화자를 당대 사회에서 흔히 볼 수 있는 여성으로 설정했다. 「초혼」처럼 남성적 절규를 표현한 작품도 있으나 극히 예외적이고, 그의 시 대부분은 상처 입은 여성의 애절한 마음을 그려내고 있다. 운명론적 인생관을 가진 수동적 여성이 자기희생적인 태도로 시를 전개하여 민요적 특성을 강화했고, 애절한 마음을 섬세하게 형상화하여 서정적 완결성을 높였다. 작품 초기에는 개인의 아픔을 드러내기 위한 소재로 여성적 정조를 활용하는 경향이 보인다. 3·1운동 실패 이후 고문당하는 동료들과 와해하는 오산학교를 보며 엄청난 상실감을 느꼈고, 이 감정을 사랑에 대한 서러움(정념)으로 비유하여 통탄한 감정을 표출했다. 이렇게 주체를 잃고 방황하는 현실에서 ‘님’, ‘그 여자’, ‘그대’ 등의 소재를 활용하여 존재 방안을 모색해가는 과정을 그려냈다. 반면 작품 후반부로 가면 식민지의 안타까운 현실에 적극적인 관심을 드러내며 독자와 공감하는 모습을 보인다.「비오는 날」, 「가혹한 인생」, 「봄바람」 등의 시에서 일제강점기에 소외된 사람들의 처지를 직시하며 연대를 추구하는 모습을 찾아볼 수 있다. 이러한 점에서 김소월의 여성적 정조 활용은 일제 사회의 현실에 대한 비판적 메시지를 ‘연애 담론’으로 우회해서 표현하여 일제의 검열을 피한한 것이라 해석되기도 한다. | ||

2022년 6월 7일 (화) 12:10 판

목차

김소월 개요

| 김정식(김소월) | |

|---|---|

| |

| 이름 | 김정식 |

| 별칭 | 김소월 |

| 한문 | 金素月(김소월) |

| 생몰년 | 1902년 8월 ~ 1934년 12월 |

| 출신지 | 평안북도 구성 |

| 직업 | 시인 |

| 학력 | 오산중학교, 도쿄대학 상과 중퇴 |

일제강점기에 활동한 한국의 대표적인 민족시인이다.

생애

- 1905년 조국이 식민지화의 길로 치닫게 됨. 이때 즈음 유학/한문에 소양이 높은 할아버지의 훈도 밑에서 구학문을 배우기 시작. 어린 소월은 수많은 민담·민화 등을 들려주었던 숙모 ‘계희영’으로부터 많은 영향을 받게 됨.

- 1909년 남산보통학교가 설립되자, 머리를 깎고 신학문 배우기 시작.

- 1915년 남산보통학교 졸업. 5월 오산중학교에 입학하여 안서 김억과 사제관계를 맺음. 이때 소월 시의 원천이 된 한시·민요·서구시 등을 본격적으로 접했던 것으로 추정됨.

- 1916년 오산학교중학부에 입학하여 시를 짓기 시작하고, 「먼후일」을 썼던 것으로 기록되어 있음.

- 1920년 김소월은 김억의 응원으로 1920년, 그의 나이 18세에 ‘창조’ 5호에 시를 실으며 등단하게 됨.

- 1922-1923년 배재학당 시절, 시인으로서 가장 활발히 활동함. 1922년 한 해에만 50여편의 시를 발표, 이 시기 소설가인 나도향과도 교류가 있었던 것으로 추정됨.

- 1925년 시집 『진달래꽃』을 내고, 5월 『개벽』에 시론 「시혼(詩魂)」을 발표함.

- 1934년 12월 23일 평안북도 구성군 자택에서 사망. 죽음의 원인은 마약중독으로 추정됨.

가족

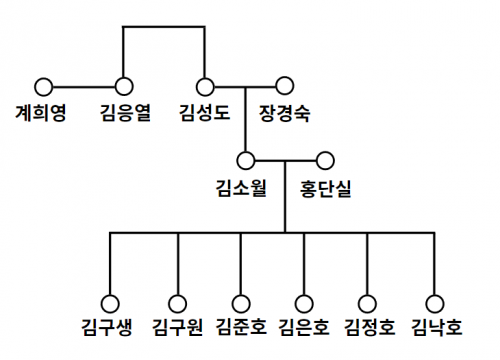

가족관계도

작품

작품 세계

작품 경향

- 한(恨)

소월의 작품 세계는 '한의 정서' 에서 비롯된다. 그의 생애를 보면 알 수 있듯이, 일제강점기라는 시대적, 민족적 배경과 순탄하지 않았던 가정사가 소월 시에 나타나는 '한의 정서'의 기반이 되었다. 소월의『먼 후일』에서는 임을 잊지 못해 그리워하는 마음을 '잊었노라'라는 반어적 표현으로 반복함으로써 한의 감정을 드러내고 있다. 「진달래꽃」에서는 떠나보내고 싶지 않은 진심을 대신하여 임을 보내고, 죽어도 아니 눈물 흘리겠다 말한다. 그립고 슬픈 마음을 직접적으로 표현하지 않아도 그 감정이 '한'으로 이어져 독자의 가슴에 사무치는 것이다. 한 맺혀 응어리진 마음은 동시에 슬픔을 극복하려는 의지로 표현되기도 한다. 소월의 또다른 시 「길」에서는 길을 잃고 방황하는 나그네의 모습을 연상케 한다. 이를 통해 일제강점기 시대, 나라를 잃고 몸과 마음 둘 곳 하나 없었던 처지를 드러낸다.「길」에서의 '한'은 억압과 탄압의 시대 를 살았던 사람들의 애환을 표현하고 있다. 이처럼 소월 시에서 나타나는 '한의 정서'는 크게 둘로 나눌 수 있다. 임과의 이별 상황에서 느끼게 되는 '한'과 조국을 잃은 비애로부터 표출되는 '한'이다. 하지만 이 두 갈래의 감정을 명확히 구분 짓기는 어렵다. '한'에는 하나로 표현할 수 없는, 슬픔·원망·안타까움 등의 복합적인 감정이 얽혀있다. 일제의 탄압이라는 시대적 상황과 좋지 못했던 소월의 가정사를 고려한다면, 소월 시에 등장하는 '한'은 여러 감정이 뒤섞여 토해낸 울분이라고 할 수 있다.

- 여성적 정조

「예전엔 미처 몰랐어요」와 「님에게」라는 시를 보면, 여성이 임을 그리워하며 시를 작성한 것 같다는 착각을 불러일으킨다. 그는 대부분의 시적 화자를 당대 사회에서 흔히 볼 수 있는 여성으로 설정했다. 「초혼」처럼 남성적 절규를 표현한 작품도 있으나 극히 예외적이고, 그의 시 대부분은 상처 입은 여성의 애절한 마음을 그려내고 있다. 운명론적 인생관을 가진 수동적 여성이 자기희생적인 태도로 시를 전개하여 민요적 특성을 강화했고, 애절한 마음을 섬세하게 형상화하여 서정적 완결성을 높였다. 작품 초기에는 개인의 아픔을 드러내기 위한 소재로 여성적 정조를 활용하는 경향이 보인다. 3·1운동 실패 이후 고문당하는 동료들과 와해하는 오산학교를 보며 엄청난 상실감을 느꼈고, 이 감정을 사랑에 대한 서러움(정념)으로 비유하여 통탄한 감정을 표출했다. 이렇게 주체를 잃고 방황하는 현실에서 ‘님’, ‘그 여자’, ‘그대’ 등의 소재를 활용하여 존재 방안을 모색해가는 과정을 그려냈다. 반면 작품 후반부로 가면 식민지의 안타까운 현실에 적극적인 관심을 드러내며 독자와 공감하는 모습을 보인다.「비오는 날」, 「가혹한 인생」, 「봄바람」 등의 시에서 일제강점기에 소외된 사람들의 처지를 직시하며 연대를 추구하는 모습을 찾아볼 수 있다. 이러한 점에서 김소월의 여성적 정조 활용은 일제 사회의 현실에 대한 비판적 메시지를 ‘연애 담론’으로 우회해서 표현하여 일제의 검열을 피한한 것이라 해석되기도 한다.

문학사적 가치

평가

관계도

네트워크 그래프

RDF

2차 창작

참고문헌

- ↑ [출처: 한국민족문화대백과사전(김소월(金素月))] http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0009535

- ↑ 편집부, 2015, 김소월의 문학과 생애, 문예운동사, 문예운동 2015년 여름 호, p20-27. https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE06340644